|

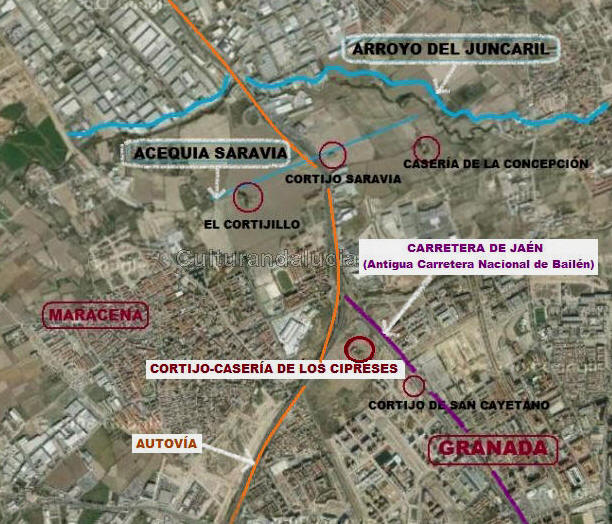

EL LUGAR DE ASENTAMIENTO

DEL CORTIJO DE LOS CIPRESES

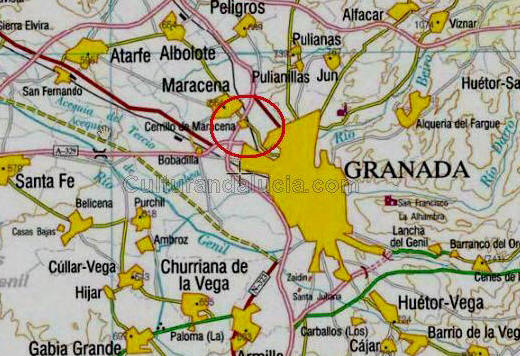

En la ruta

natural hacia las tierras del Norte, bordeando la vía de acceso

al interior de la Península a través de Jaén desde Granada,

localizamos el cortijo-casería de Los Cipreses. Lo encontramos a

las afueras de la ciudad, en la convergencia de la Autovía de

Sierra Nevada (A-44) y la carretera de Jaén, conocida también

en su tramo urbano como Avenida de Juan Pablo II. Tanto por la

belleza de su diseño arquitectónico como por el lugar

emblemático en el que se asienta ha sido declarado PATRIMONIO

HISTÓRICO. Aún así, su estado de deterioro y la especulación del

suelo hacen preveer su próxima

desaparición con la venia de las autoridades

responsables de Cultura.

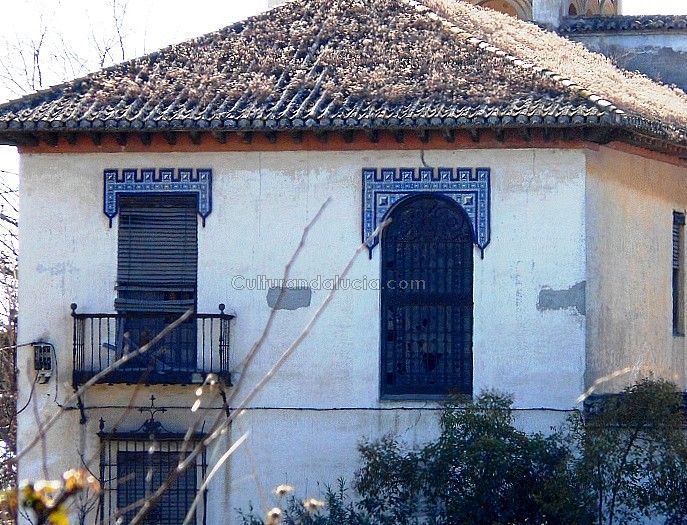

Cortijo-Casería de

Los Cipreses (Almanjáyar - Vega de Granada).

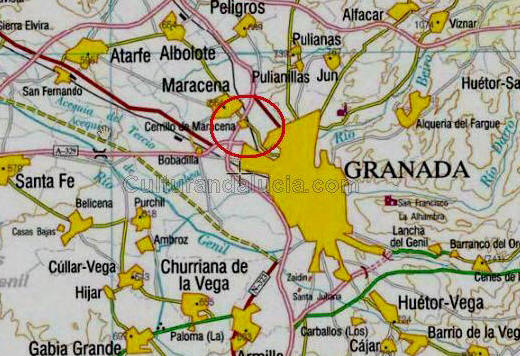

Ubicación del

cortijo a la salida de Granada hacia Maracena por la carretera

de Jaén.

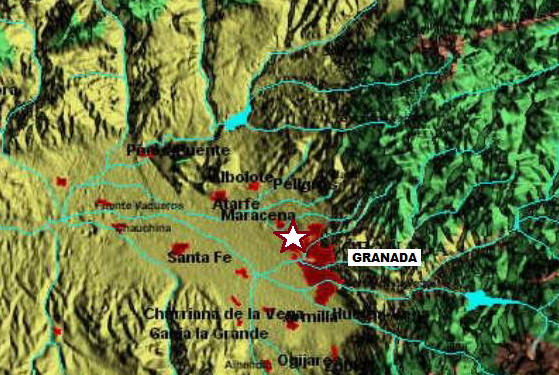

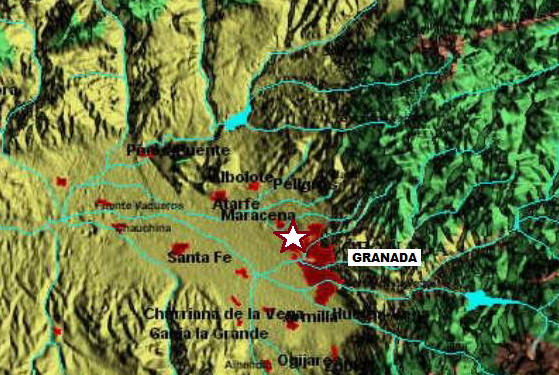

Mapa físico de la localización del cortijo.

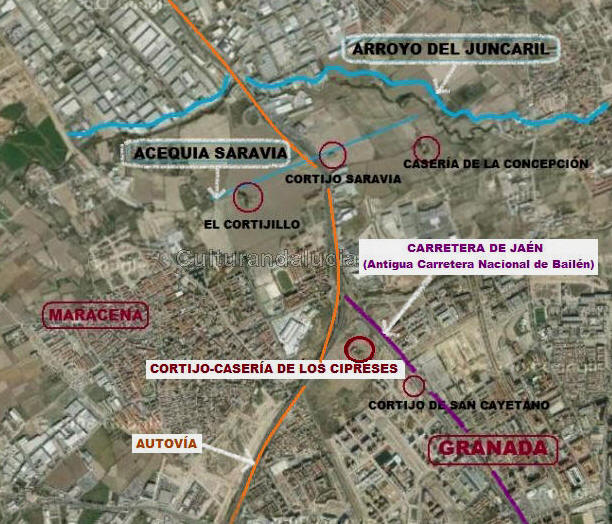

Localización del

cortijo en la actualidad (Año 2012).

Su marco

geográfico viene determinado por las características de la Vega

Alta de Granada, con tierras fértiles de regadío que brindaban

la posibilidad de aprovechar sus abundantes recursos agrícolas y

ganaderos, dada la gran cantidad de agua que recorre sus campos.

Queda incluido entre las cuencas fluviales de los ríos Darro y Beiro, estando próximo a sus cultivos el Arroyo del

Barranquillo y la acequia de la Madraza de época arabe. Desde la mítica fuente árabe de Aynadamar su red

de canales llegaban hasta el cortijo.

La

importancia histórica de la parcela en la que se asienta el

edificio viene refrendada por la continuidad en su ocupación a

través del tiempo. Se tiene constancia de que el pago es

conocido desde la Edad Media con el nombre de Almanjáyar y sus

alrededores fueron habitados desde la Prehistoria. Según

recientes excavaciones, hacia el siglo VIII a.d.C. los íberos

controlaban la Vega desde poblados conocidos como Ilurco (Cerro

de los Infantes, Pinos Puente) y el oppidum amurallado de

Iliberri (Ilturir, en la colina del Albaycín). En sus

alrededores existían pequeños núcleos agrícolas y ganaderos que

dependían administrativamente de Ilurco y de Ilturir y les

abastecían de alimentos.

En época romana

en ese sitio se levantarán importantes villas no sólo dedicadas

a tareas agropecuarias sino también a otras actividades como

manufacturas textiles, talleres artesanales, alfares y trabajos

de cantería. Ejemplo de la explotación múltiple de estas fincas

tenemos el yacimiento de las canteras del Cortijo del Canal

(Albolote). En cuanto a la identidad social de estas propiedades

podría conjeturarse que pertenecían a la élite terrateniente que

administraba la Bética. No podemos olvidar que estas fincas

rústicas estaban situadas

junto a una importante vía

secundaria del itinerario utilizado durante todo el imperio. Las

obras para la construcción del tranvía Metropolitano de Granada

durante el año 2012 dejaron al

descubierto yacimientos arqueológicos de un presunto templo

romano en el Camino de Ronda así como restos de un cementerio

con unas 22 tumbas tardo-romanas. También se

encontraros restos de cerámica de este periodo en los

alrededores de la Casería de la Trinidad, a escasos kilómetros

del Cortijo de Los Cipreses.

Campesinos

medievales granadinos en la ilustración de un mapa de Braun

Hogenber.

Visigodos y

árabes mantendrán la actividad económica de la comarca,

continuando los árabes la tarea de crear redes artificiales de

irrigación iniciada por los romanos. La ciudad conocida por los

latinos como Municipium

Florentinum Iliberitanum, pasó a ser denominada en época

islamista como Elvira. La zona en la que se ubica el cortijo era

conocida como Almanjayar y tenía en sus inmediaciones

propiedades que pertenecieron a los monarcas del reino de

Granada y a la familia real, siguiendo posiblemente los mismos

patrones de control del territorio heredado de los romanos. Esta

afirmación estaría apoyada por lo que escribiera

Ibn al-Jatib:

“No hay, en fin, en torno de aquel

recinto [Granada] espacio alguno que no esté poblado de

jardines, de cármenes y de huertos. Pues en cuanto al terreno

que abarca la llanura que se extiende en lo bajo, todo son

almunias de gran valía y de tan excesivos precios que ninguna de

ella podría pagarla sino un príncipe, habiendo algunas que

producen cada año una renta de quinientos dinares. [...] Esta

prosperidad alcanza igualmente á todas las alcarias y terrenos

que poseen los súbditos, colindando con las propiedades del

sultán, pues se ven por do quiera campos dilatados y alquerías

pobladas, habiendo entre ellas algunas muy extensas y

habitadas...”

Tras la reconquista de

la ciudad nazarí por parte de los Reyes Católicos (1492) la zona

norte de la capital fue repartida entre los señores castellanos

que participaron en esas guerras. Aunque algunas almunias

quedaron en manos de la nobleza árabe derrotada, las mejores

tierras pasaron a manos castellanas y aragonesas. Sin embargo,

tanto las tareas agrícolas, ganaderas y artesanales siguieron

siendo realizadas por la población morisca que las había

trabajado durante siglos. Eso sí, esta vez bajo el control de

los vencedores.

Por esta razón, muchas

de las costumbres que regían en el pasado se mantuvieron a lo

largo del tiempo, sobre todo en lo que se refiere a la

administración del regadío, llegando incluso a estar en uso en

el momento en el que se edificó el actual cortijo de Los

Cipreses. De hecho, sus redes de suministro de agua seguían

conservando el mismo trazado que en tiempos árabes. Desde la

legendaria fuente árabe de Aynadamar se mantuvieron los canales

que llegaban hasta Granada y bajaban a la Vega. La campana de la

Torres de la Vela de la Alhambra determinaba el tiempo de

regadío.

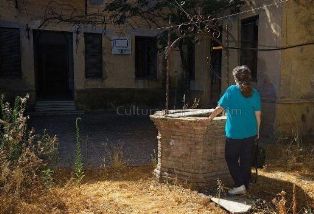

Las tierras de Almanjayar, además de estas conducciones de agua, poseían

abundantes pozos que sirvieron de punto de referencia para

levantar cortijos y caserías. Para conocer la distribución de

dichas construcciones resulta de interés el trabajo de

documentación realizado por José Antonio Fernández López sobre mapas antiguos

y legajos municipales en su artículo

Antiguas caserías y almunias del nuevo

barrio de Albayda de Grananda. En ellos podemos ver la intensidad en la

que era explotada la zona. Siguiendo sus investigaciones podemos

deducir la voracidad con la que esta parte de la ciudad fue

sometida a especulación y destrucción sistemática de sus valores

tradicionales, con la consiguiente denigración ecológica y

cultural de su entorno.

Plano del Cuerpo

Mayor del Ejército (1887).

Fuente: José Antonio Fernández

López - http://eljardindelalbaydero.blogspot.com.es/

Terminada la

Guerra Civil española se volverá a producir un nuevo

repartimiento de las haciendas, cediéndose a bajo precio muchas

de ellas a los militares que contribuyeron en la victoria del

levantamiento fascista del general Francisco Franco. Otras sin

embargo permanecieron en manos de los dueños que las edificaron

en su día, como sucede en el caso de la casería de Los Cipreses.

Evidentemente para que esto ocurriera era condición sine quam

non que sus propietarios hubieran dado sobradas pruebas de su

afinidad al régimen franquista.

SITUACIÓN

DEL EDIFICIO EN EL AÑO 2012

Situado en plena

área de expansión de Granada por su zona norte y como

consecuencia del avance urbanístico de la ciudad, apenas quedan

testimonios de lo que fuera el paisaje que le diera su identidad

histórica. Como en otros lugares de la Vega, en la sensibilidad

de las autoridades políticas han primado los intereses

económico-especulativos sobre los culturales. Se ha sacrificado

el valor de un patrimonio histórico colectivo, reconocido

incluso a nivel oficial, a los intereses particulares e

individualistas de corporaciones y entidades privadas que lo

rentabilizarán en su beneficio.

Con las falaces promesas de siempre, especuladores en complicidad

con los políticos de turno a su servicio, hacen creer a los

vecinos de aquellos lugares que van a ser sacrificados a un

falso progreso, que las nuevas trasformaciones van a ser para

ellos fuente de prosperidad y riqueza. No obstante, procuran que

estos proyectos, vendidos como de fructuosa modernidad, queden

lejos de las zonas de sus chalets y residencias. Las grandes

superficies comerciales, de ocio para masas o redes comerciales

de transporte (estaciones de trenes y autobuses) procuran

mantenerlas alejadas de su cotidianidad. Para ellos, zonas

periurbanas exclusivas de grandes extensiones de terreno sin

aglomeraciones humanas. Para aquellos a los que gobiernan,

acumulaciones de edificios-colmena en los que se genera

hacinamiento y contaminación. Lamentable es señalar que muchas

víctimas de estas políticas maniqueas son los primeros en

preconizar

tan engañosos beneficios.

Actualmente el

Cortijo de los Cipreses está situado en un punto en el que su

riesgo de desaparición es inminente. Sobre él se cierne el

peligro de la construcción de la nueva estación del AVE que se

realizará en un futuro inmediato. En este caso y siendo

optimistas, si llegara a salvarse seguramente quedaría

convertido en una folclórica cafetería explotada por alguna

cadena de hostelería, puede que hasta extranjera. Entendiendo

que las inexorables leyes del crecimiento en las ciudades hacen

imposible mantener muchos de los legados que nos gustaría

preservar, también es cierto que la compatibilidad de intereses

debería hacer posible que permanecieran aquellos que nos

proporcionan identidad histórica. Y no sólo que se

conservaran, sino lo que es más importante, que se mantuvieran como patrimonio cultural

colectivo.

Con el raído cuento de generar empleo se proyecta para el

cortijo un futuro en el que serviría de marco para celebraciones

de bodas, comuniones y bautizos. O quizás como centro de

reinterpretación... de lo que sea. Necesitando los barrios

periféricos bibliotecas y centros para reuniones culturales, la

obra social del Ayuntamiento, con menos imaginación que

intencionalidad, en el mejor de los casos inaugura, en época

electoral, algún que otro gimnasio. El antiguo proverbio de

mente sana en cuerpo sano ha sido castrado y sustituido por

el de cuerpo sano para nuestros trabajadores (que así

rendirán más y mejor).

|

DATOS CATASTRALES

Oficialmente domiciliado en la Avenida de Juan Pablo

II de Granada. Su parcela está clasificada como

suelo urbano, con un coeficiente de participación

del 100% a pesar de estar catalogado como patrimonio

histórico por la Consejería de Cultura de la Junta

de Andalucía.

En el

Mapa Nacional Topográfico Parcelario realizado a

mediados del siglo XX por el Instituto Geográfico y

Catastral del polígono n º. 8 del municipio de

Granada se identifica la finca con el n º. 4a.

Adscrito al Pago de Almanjayar Bajo, según consta en

la hoja catastral del Servicio del Catastro de la

Riqueza Rústica de la Dirección General de

Propiedades y Contirbución Territorial del

Ministerio de Hacienda, sus linderos eran al Norte

con la parcela n º 3 , al Este con la carretera de

Bailén-Málaga, al Sur con el ramal de la Acequia de

la Madraza y al Oeste con la parcela 21a.

La

finca tenía una extensión de 57.450

m ². distribuyendo su

aprovechamiento agrícola en 53. 350 m ².

dedicados al cereal de riego clase séptima; los 5.

100 m ². restantes a la casa, carril, y

eremitorio.

Como en el caso de

otros bienes patrimoniales históricos de carácter

agrario, los datos catastrales de la parcela donde

está ubicado el cortijo omiten la presencia de esta

residencia en la finca. Únicamente aparece en la

ficha gráfica del PP-N3 pero sin mencionar la

descripción de la misma.

Fuente: José

Antonio Fernández López

Antiguas caserías y

almunias del nuevo barrio de Albayda

http://eljardindelalbaydero.blogspot.com.es/

|

DESCRIPCIÓN DEL

EDIFICIO

Cortijo de los

Cipreses . Año 2012.

EL CONJUNTO DE LA

CASERÍA de Los

Cipreses se inscribe en una planta rectangular (25 x 60 m.

aproximadamente) dividida en dos

zonas de ocupación diferenciadas. Éstas a su vez conforman dos

áreas cuadrangulares separadas por una estructura de habitación situada en

el eje

central menor del edificio. La parte que corresponde al nuevo señorío

orienta sus fachadas hacia el cuadrante Sureste. El resto de sectores de la

hacienda se destina para alojamiento de los trabajadores de la

finca, servicios y almacenes. Los dos módulos descritos se

ordenan en torno a dos patios centrales con cierta irregularidad

en sus proporciones.

Cortijo de los

Cipreses. Año 2011 - Orientación y accesos.

Fuente: Google

Earth

Cortijo de los

Cipreses. Año 2011.

Junto al torreón

se identifica una estructura rectangular que pudo utilizarse

como balsa de agua para tareas agrícolas.

Fuente: Google

Earth

DIMENSIONES APROXIMADAS

Superficie:

1450 m ². aproximadamente.

Fachadas menores:

25 m ². Fachadas mayores: 60 m ².

El cortijo está rodeado por un grueso

muro perimetral de unos dos metros de alto que acota los

terrenos de la finca en las lindes que limitan con la carretera

de Jaén en su lado Noreste. En ella se abre una entrada

desde la que parte un camino (100 metros aproximadamente) que une la

antigua carretera de Bailén - Málaga (actualmente conocida como

Carretera de Jaén) con la puerta principal de la vivienda. En su

día el camino estuvo bordeado de cipreses que a forma de

columnata vegetal conducía hasta la casa señorial, desembocando

en una pequeña plazoleta ajardinada.

|

Delante de la fachada

principal había una plazoleta con dos enormes nogales y tres

tinajas grandes, enterradas en el suelo para decantar agua de

las acequias; se tapaban con unas losas redondas con argollas

para tirar de ellas. Pasados los nogales se entraba en el

jardín, con preciosos setos de boj para separar los

parterres. Para entrar o salir del jardín se pasaba bajo dos

arcos formados por cipreses "domesticados".

(Descripción facilitada por

Manuel María Torres Rojas)

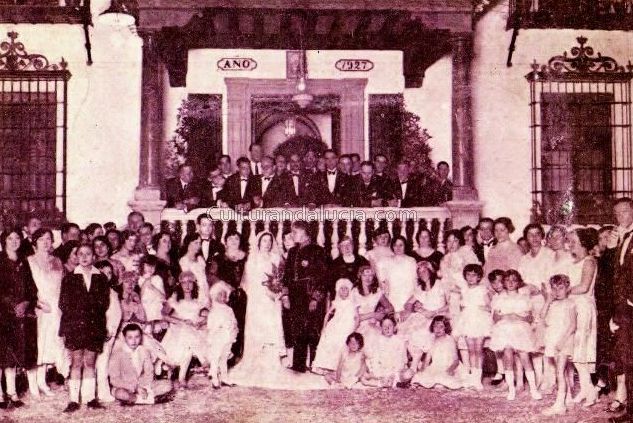

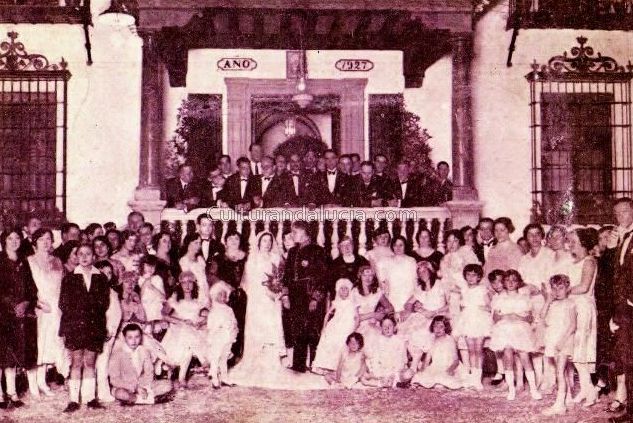

Fotografía

familiar en la plazoleta de la finca, frente a la puerta de

entrada.

|

Entrada actual

al cortijo desde el muro perimetral que lo rodea orientada al

Noreste.

La original, ya

destruida, consistía en un arco airoso y esbelto, con una

hornacina que alojaba la imagen de la Virgen de las Angustias.

Camino de acceso

al señorío. Otrora estuvo bordeado por cipreses.

Alzado de dos

niveles a distintas alturas, excepto en el torreón-mirador, que

es de tres pisos.

Vista del cortijo

desde el camino de acceso.

Entrada principal con pórtico in antis sostenido por columnas.

En el conjunto del edificio hay dos

zonas bien diferenciadas: la del nuevo señorío y la de almacenes y

servicios, que pudo alojar al histórico que le precedió. En la parte noble encontramos dos niveles de altura,

excepto en el torreón, en el que un espacio con terraza

abalconada conforma

un tercero. La moderna vivienda principal se organiza con planta en

L, formando un ángulo

recto con dos módulos de habitaciones siendo el torreón nexo y

vértice de ambos. En la zona de servicios las alturas se

distribuyen de forma irregular. Cuenta también con otro torreón de

menor altura, pudiendo haber formado parte en su momento de la

casería que precedió al actual cortijo.

Fachadas

orientadas hacia el Sureste. Torreón-mirador de tres niveles y

pórtico de la entrada principal.

Cerramientos en

madera y cristal con puertas abatibles de dos hojas.

LA FACHADA

PRINCIPAL mira hacia

el Sureste y de ella forma parte el torreón que la une con la

orientada hacia el Suroeste. Tiene dos pisos de altura,

abriéndose en el segundo cuatro balcones y en el primero tres

grandes ventanales y la puerta de entrada a la vivienda. Ésta se protegía con un pórtico

in antis elevado sobre el suelo al que se subía por

una escalinata recta de dos tramos opuestos, separados por un

rellano o descansillo frente a la puerta. Se sostenía por dos

columnas adelantadas de fuste redondo liso, con basas y

capiteles sobre el que descansaba la cubierta apoyada en zapatas

de madera. El interior del techo estaba recubierto con

artesonado estilo granadino en palillería de madera; el exterior de dicho techo servia de suelo

a un balcón situado en el piso superior. Tanto la parte frontal

del rellano como las escaleras contaban con barandilla de

balaustres de piedra artificial, tipo rodilla de buey y pasamanos

del mismo material.

|

PUERTA

PRINCIPAL DEL SEÑORÍO

Puerta principal fotografiada el

día de la boda de los nuevos propietarios de la finca.

Pórtico en terraza con

balaustrada de piedra artificial y cubierta sostenida por

columnas.

Artesonado con

palillería de madera rematados con canecillos y

talla de estilo granadino.

Detalle del artesonado en el

porche de la entrada principal.

Puerta enmarcada en

piedra, con medias columnas talladas soportando el

dintel.

En el centro, mosaico

con una imagen religiosa, posiblemente la Virgen del

Carmen. A sus lados, la fecha del evento.

FOTOGRAFÍA GENTILEZA DE D. MANUEL MARÍA TORRES

ROJAS.

|

La puerta era dintelada enmarcada en piedra

tallada, con dos finas columnas adosadas a cada uno de sus lados.

Junto a ellas, y dentro del porche, una ventana asaetada en

disposición simétrica, proporcionaba más luz al zaguán del interior de la

vivienda. Sobre el dintel y en el centro del mismo había un

mosaico de cerámica granadina representando una imagen

religiosa, posiblemente a la Virgen del Carmen. A izquierda y derecha de la misma, también en

cerámica y dividido el texto en dos piezas, podía leerse la inscripción

"Año"-"1927". Las ventanas del primer piso, a diferencia de los

balcones del segundo, carecían de azulejos ornamentales en sus

contornos.

Ventanas y

balcones de la fachada principal y escalinata de acceso a la

vivienda.

Escalera recta de dos tramos con rellano central.

Está protegida con

balaustradas rodilla de buey y pasamanos en

piedra artificial.

Entrada principal

del cortijo.

El suelo del pórtico permitía abrir una pequeña

terraza sobre uno de los balcones del segundo piso.

El pórtico in

antis se adelantaba a la fachada sostenido por columnas de

fuste redondo liso.

En el segundo piso de esta fachada se

alinean cuatro balcones. Uno de ellos, de los dos centrales el

más próximo al torreón, abría a la terraza que formaba el techo

del pórtico en la entrada principal. Todos

tienen cerramiento en madera y cristal con puertas abatibles de

dos hojas. Sus vanos son dintelados y adornados en la parte

superior con azulejos blanquiazules almenados de estilo

sevillano con leve caída vertical. En el balcón de la terraza estos azulejos

bordean la parte superior del vano y los dos perfiles verticales

en su totalidad hasta llegar a la línea de suelo.

La fachada tiene

dos niveles con puerta de acceso, ventanas en el piso inferior y

balcones en el superior.

Los balcones son

dintelados adornados con azulejos de estilo sevillano.

En el correspondiente

a la terraza, los azulejos bordean la totalidad de los perfiles

del vano de luz.

.JPG)

Detalle de los

azulejos que adornan los balcones y ventanas.

Caja pintada en azul para

recoger la persiana de madera.

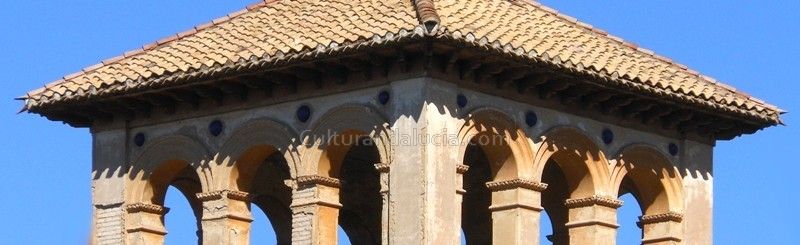

EL TORREÓN pone límite a la fachada

principal por su lado Sur. Tiene planta cuadrangular sobre la

que se levantan tres niveles. Los dos inferiores forman parte de

la casa señorial y el tercero se dedicó a terraza-mirador. La

cubierta de teja granadina en voladizo se sostiene sobre

columnas de base cuadrada hechas con ladrillo que conforman tres

vanos coronados con arcos de medio punto. De los falsos

capiteles se proyectan arquivoltas y sobre cada una de las

columnas y medias columnas adosadas en las esquinas, una semiesfera azul de

cerámica vidriada sirve de ornamento. La caída está protegida por una

barandilla de balaustres de piedra artificial semejante a la que

encontramos en las escaleras de acceso a la puerta principal y

al balcón en terraza que se le superpone.

Cuerpo del torreón

con sus tres niveles de altura.

De los falsos

capiteles se proyectan arquivoltas.

Sobre los arcos, semiesferas

de cerámica azul vidriada sirven de ornamento.

El mirador queda

diferenciado de los pisos inferiores por una cenefa de azulejos

semejantes al de ventanas y balcones.

En el segundo piso, y en cada uno de los

lados de sus dos fachadas se abre un balcón. En la planta baja,

alineándose con dichos balcones, se localizan dos ventanas del

mismo estilo pero de diferentes dimensiones, siendo de mayor

tamaño la que forma parte de la fachada principal. Todos estos

vanos tienen cerramientos en cristal y madera, protegidos por

barandas los balcones y enrejados las ventanas. Barandas y

enrejados se realizaron en hierro forjado. La parte superior de

las ventanas se coronaba con una cornisa de este material sobre la que varias

volutas se organizaban en torno a un escudo central con terminaciones en grutescos y rosetas. En cada uno de los

extremos se colocó un pequeño jarroncillo neoclásico, también de

hierro. En su centro, sobre el escudo, uno de mayor tamaño

remataba el conjunto.

Los adornos en la parte superior de las

ventanas, aunque siguiendo el mismo estilo, tenían tres modelos

diferentes de ornamento. En la del torreón, el motivo

central era un escudo ovalado o

de damas, con la figura de una granada en su centro,

símbolo de la ciudad y del antiguo Reyno. Estaba

enmarcado con volutas rematadas en rosetas. En cada uno de sus

extremos se colocó un pequeño jarrón de estilo neoclásico.

En la fachada

Suroeste las ventanas se adornan con tres motivos diferentes

aunque siguiendo el mismo estilo.

Adornos en hierro

forjado en la ventana del torreón.

Se adorna con escudo ovalado y granada en el centro, símbolo

del Reyno y de la ciudad de Granada.

Adornos en hierro

forjado en la primera ventana de la fachada suroeste, con escudo cuartelado.

El

escudo, con leones y castillos, alude a los

reinos cristianos de Castilla y León que conquistaron Granada.

La ventana de la fachada suroeste,

repitiendo el mismo esquema que la del torreón, contiene un

escudo cuartelado en cruz, alternando figuras de leones y

castillos, con una imagen en cada cuartel y colocadas en

ajedrezado. Alude a los reinos de Castilla y León que

reconquistaron Granada a los árabes. En la misma fachada,

las otras dos ventanas restantes repiten modelo, utilizando el

mismo escudo cuartelado que la descrita anteriormente, pero

custodiado en esta ocasión por dos figuras masculinas

mitológicas, cuyas extremidades se prolongan hasta convertirse

en grutescos. Tanto los balcones como las ventanas se apoyan en

soportes pie de amigo en hierro forjado. estos motivos

ornamentales se repetirán en azulejos y solerias en el interior

de la vivienda.

Motivo de las dos

ventanas de la fachada suroeste, con figuras masculinas

mitológicas enmarcando el escudo cuartelado.

Sobre ellas, un jarrón del

que brotan lenguas de fuego.

LA FACHADA

SUROESTE forma parte de un segundo

módulo de habitat que se proyecta en ángulo recto con respecto a

la principal (S.E.) y, a diferencia de esta última, comparte

plano con la casa de labor o antiguo predio. En la zona del

señorío sigue el

mismo patrón estético que la fachada Sureste, con dos pisos de

altura, tres ventanas en el primer piso y tres balcones en

el segundo. No tiene puerta de acceso. En la zona de labor, los

dos pisos tienen menor altura, siendo cuatro las ventanas del

segundo y apenas tragaluces los cuatro huecos de luz del

primero. Se distribuyen de forma rítmica y simétrica en ambos

sectores. La edificación dedicada a la servidumbre termina su límite en un torreón de tres niveles,

siendo el más elevado un mirador con funciones también de secadero.

Fachada Suroeste del

Cortijo de los Cipreses.

Una parte de ella corresponde al

nuevo

señorío y la otra a los habitáculos de labor.

Los balcones,

excepto el principal, son

iguales en estas dos fachadas.

Las ventanas, batientes y

de cierre interior, cambian de modelo y

tamaño.

Balcones de la

fachada Sureste y Suroeste del torreón.

.JPG)

Ventanas de la

fachada Sureste (grande) y Suroeste (pequeña) del torreón.

A diferencia de

los balcones, que siguen el mismo modelo, las ventanas del

primer piso adoptan formas diferentes.

Tanto balcones

como ventanas se apoyan en soportes pie de amigo en

hierro forjado.

Ventana del primer

piso del torreón, en su fachada Suroeste.

El conjunto arquitectónico

corresponde a etapas de construcción diferentes, lo que se

observa tanto por las

dimensiones de su alzado como en la concepción de su estética.

En el caso del antiguo cortijo, por su planteamiento funcional y

en el del nuevo señorío, por el refinamiento de su acabado. Por otra parte, si trazáramos un eje vertical

entre ambas, encontraríamos una simetría de iguales antagónicos:

es decir, la versión rural y tradicional oponiéndose a otra

aburguesada y capitalina pero vinculadas por el mismo concepto

volumétrico.

|

SIMETRÍA DE LA FACHADA SUROESTE

Si

trazáramos un eje vertical entre ambas fachadas

observaríamos una simetría de iguales antagónicos.

El

aspecto formal de la zona de labor corresponde al

estilo heredado de almunias nazaritas.

|

Unida a la parte del señorío se

habilitaron almacenes y habitaciones para alojar a los

trabajadores de la hacienda. rehabilitada con elementos arquitectónicos

visiblemente más modestos, mantienen casi la misma robustez en

sus muros si bien las ventanas son mucho más sencillas y

pequeñas, absolutamente funcionales y exentas de cualquier

adorno. Éstas se alinean en número de cuatro en cada uno de los

dos pisos que conforman el alzado de este módulo. Las del

segundo nivel tienen mayor tamaño y las del primero apenas se

constituyen en un tragaluz. Estaban protegidas por enrejado de

hierro forjado y cerramiento en madera y cristal. Este sector secundario de la fachada termina

en un torreón de menor altura que el perteneciente al señorío y

sigue la misma línea estética de funcionalidad de esta zona de

la finca.

La fachada Suroeste.

Se

alinea en ángulo recto con la principal (Sureste) situándose el

torreón en el punto del vértice.

Balcones

dintelados adornados con azulejos, protegidos con balaustres y

barandilla de hierro forjado.

Secuencia de las

ventanas de la fachada suroeste.

Manteniendo la unidad de

estilo, la primera tiene una cimera diferente.

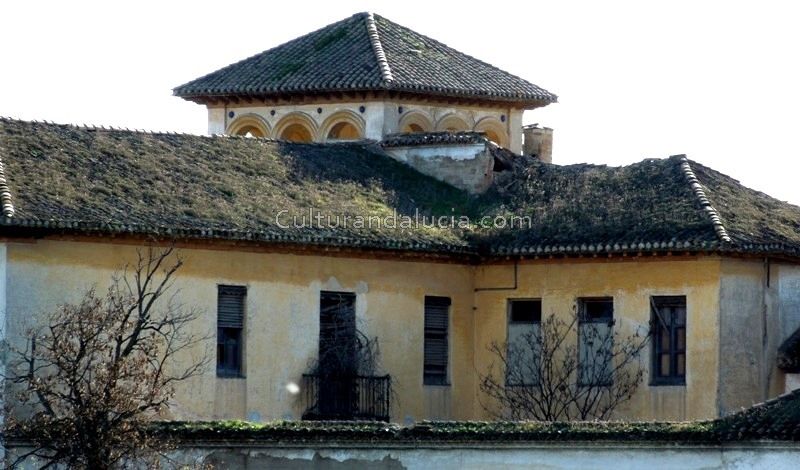

Fachada de la

casería antigua, previa a la construcción del actual

Cortijo de los Cipreses.

Este módulo posiblemente

perteneciera en su totalidad a la

antigua casería que precedió a la actual y que aparece en el

Plano del Cuerpo Mayor del Ejército del año 1887 con nombre

semejante: Cortijo de los Cipreses. En este sentido resulta

interesante comparar el torreón de este predio con otro que

parece contar con notables paralelismos estéticos en sus

inmediaciones. Nos referimos al de la Casería de la Concepción,

datada en el año 1858. Siguiendo al torreón,

una nave secadero de reciente edificación, absolutamente funcional,

completa el límite de esta fachada.

|

SEMEJANZA ENTRE LA CASA

DE LABOR DEL CORTIJO DE LOS CIPRESES

Y LA CASERÍA DE LA

CONCEPCIÓN DATADA EN 1858.

Casería de la Concepción,

datada en el año 1858.

Casa de labor

del Cortijo de los Cipreses.

|

FACHADAS SITUADAS EN

EL CUADRANTE NORTE. Presentan mayor irregularidad en sus

volúmenes que todas las anteriores.

Fachada norte del

señorío y la casa de labor en su cuadrante norte.

A la izquierda, el

señorío. En el centro, la casa de labor y a a la derecha

el anexo de un secadero.

Volúmenes del

señorío y muro antiguo encalado de la casa de labor.

Detalle de la

fachada norte correspondiente a la zona noble del edificio.

El balcón y las

ventanas, de diseño diferente, consiguen un efecto de armonía

asimétrica.

Balcón y ventanas

del piso superior del señorío en su cuadrante norte.

Balcón y ventanas

de la fachada. Foto tomada el 7 de Octubre de 2012.

Cerramiento

realizado en hierro de forja y fundición. En este lado se sitúa

la única ventana del edificio con arco de medio punto.

En la imagen,

comparada con la anterior, llama la atención el rápido

deterioro de la finca. Foto tomada el 13 de Noviembre 2012.

La persiana

aparece desprendida y los pomos del balcón han sido destruidos.

Comparación de las

distintas alturas de los dos edificios. Seguramente pertenecen a

periodos constructivos diferentes.

Torreón y

estructuras de la casa de labor. Por su fábrica, podría datarse

a principios del siglo XVIII.

La cubierta de

tejas de la casa ha sido sustituida por láminas de metal.

Detalle del

torreón de la casa de labor, semejante al de otras almunias de

la Vega Alta durante los siglos XVII y XVIII.

Secadero de

tabaco, edificado a mediados del siglo XX, anexo a la casa de

labor.

A la derecha,

estructura de un ramal de la acequia Saravia.

|

.jpg)