|

PRECEDENTES

HISTÓRICOS DEL SITIO

El paraje en el

que se asienta viene determinado por las características

geográficas de la vega Alta de Granada. La fertilidad de las

tierras y las numerosas acequias que riegan sus campos hicieron

de la región una de las zonas agrícolas más importantes de la

provincia. Inserta en las cuencas fluviales del Darro y el

Genil, en sus inmediaciones se localizaban importantes canales

de regadío con sus correspondientes ramales que llegaban hasta

la finca. Se construyó en la periferia de la capital,

entre la antigua carretera de

Madrid-Bailén-Motril y el Camino de Ronda que atravesaba la

ciudad. Estos territorios fueron ocupados desde la Prehistoria,

conociéndose en la Edad Media como Pago de Almanjáyar, habiendo

heredado de visigodos y romanos la tradición de villas dedicadas a

la explotación agrícola y ganadera. Derrotado el último rey

nazarí

de Granada por los Reyes Católicos (año 1492), los nuevos

monarcas redistribuyeron las mejores almunias árabes entre los

nobles y caballeros cristianos que habían participado en las

guerras de conquista contra los moros. No obstante, las tareas de artesanos y

campesinos siguieron siendo realizadas por los moriscos bajo el

estricto control de los vencedores.

Patrón de algunas

fincas periurbanas de Granada semejante al de la Casería de la

Trinidad.

Fragmento del

grabado de la Plataforma de Ambrosio de Vico realizada por

Francisco Heylan (1613).

Las tradiciones y

costumbres en los repartos acuíferos que introdujeron los árabes

en el agro se mantendrían hasta comienzos del siglo XX. Además

de las aguas de superficie, en el Pago de Almanjáyar eran

numerosos los pozos y los pequeños embalses. De hecho, muchas

caserías tenían el suyo propio como sucede en el caso de esta

casería de la Trinidad o el del

Cortijo de los Cipreses, cuya

datación podría remontarse a periodo nazarí. Este tipo de

predios eran abundantes en toda el área periurbana de Granada y

su pervivencia mantuvo su protagonismo hasta finales del siglo XIX

y principios del XX.

Terminada la

Guerra Civil española se volverá a producir un nuevo

repartimiento de las haciendas. Muchas de ellas se cedieron a bajo precio a los militares que contribuyeron en la victoria del

levantamiento fascista del general Franco. Otras sin

embargo permanecieron en manos de los dueños que las edificaron

en su día, como sucede en el caso del antes mencionado Cortijo

de los Cipreses. Evidentemente para que esto ocurriera era

condición sine quam non que sus propietarios hubieran

dado sobradas pruebas de su afinidad al régimen franquista.

Acequiero de la

Vega de Granada.

Los campos de la

Casería de la Trinidad eran abastecidos de agua por las acequias

y sus ramales.

Observando los registros

catastrales y otras fuentes cartográficas podemos darnos cuenta

de la fuerte agresión urbanística a la que ha sido

sometida esta zona por parte de la especulación inmobiliaria,

con la laxitud cómplice de las autoridades locales. De la

destrucción sistemática del patrimonio cultural y etnográfico,

la casería de la Trinidad es un buen ejemplo, con la degradación

cultural y ecológica del entorno que eso supone.

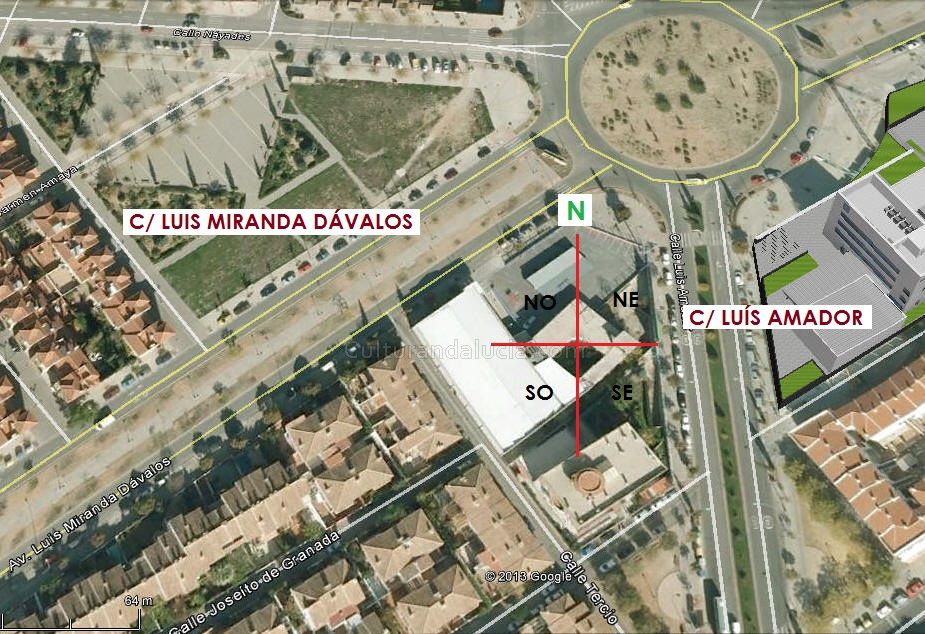

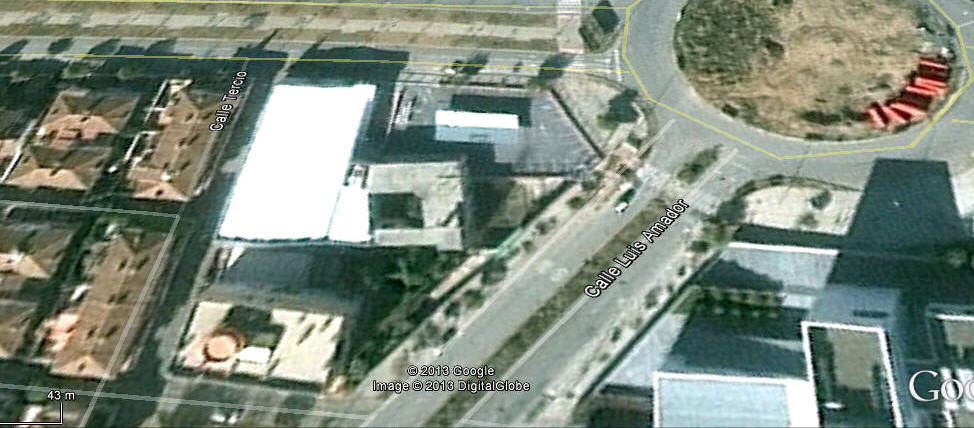

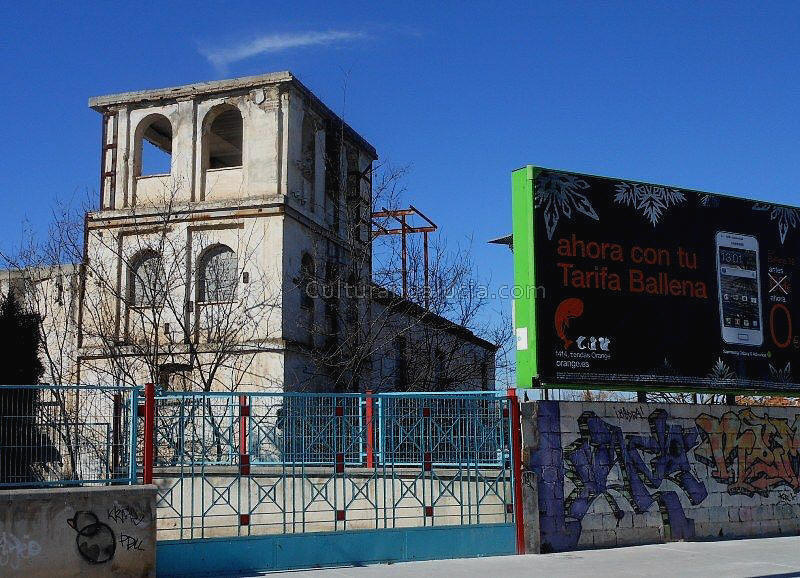

Actualmente, la casería

de la Trinidad puede localizarse entre la antigua Carretera de

Madrid- Bailén (también conocida como carretera de Jaén) y la

Avenida de Maracena, en la confluencia de las calles Luis

Miranda Dávalos con la avenida de Luis Amador.

El

Instituto Andaluz de Patrimonio

Histórico adscrito a la Consejería de Cultura de la Junta

de Andalucía lo declaró PATRIMONIO HISTÓRICO bajo

los siguientes parámetros:

|

Denominación:

Casería La Trinidad

Código:

01180870382

Caracterización:

Arquitectónica, Etnológica

Provincia:

Granada

Municipio:

Granada

DESCRIPCIÓN

Tipología:

Almazaras*

Actividades:

Agropecuarias /Olivicultura

Cronología: 1785

- 1799

|

Localización

actual de

algunas haciendas y cortijos con valor histórico en las

inmediaciones de la Casería de la Trinidad.

DESCRIPCIÓN DE

LA CASERÍA DE LA TRINIDAD

LA CASERÍA se

organiza en varios módulos cuadrangulares cuyos espacios de

habitación se distribuyen de forma rectangular en la mayoría de

las estancias. Están ordenadas en torno a tres patios centrales,

contando con tres áreas funcionales diferenciadas: la vivienda,

la almazara y la dedicada a otras tareas agropecuarias con

espacios para cuadras, corrales y almacenes. La cubierta, unas veces a un agua y otras

a dos y cuatro, era de teja granadina rematada en sus juntas con

nervaduras realizadas también en teja. Los patios eran

porticados con arcos de medio punto en un caso y rebajados en

otros. La fachada principal estaba

orientada hacia el sur, con vistas a Sierra Nevada y la ciudad

de Granada, junto a una de las vías de comunicación secundarias

más importantes de la ciudad. Su alzado es de dos plantas,

excepto en el torreón de la vivienda y la torre de contrapeso

que formaba parte de la almazara. El señorío ocupaba la mayor

parte de la superficie construida y tenía habitaciones dedicadas

al personal de servicio.

Ubicación y

orientación de la Casería de la Trinidad.

|

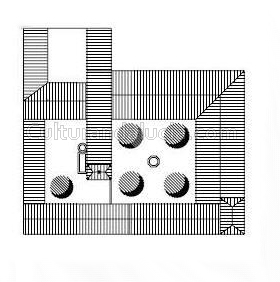

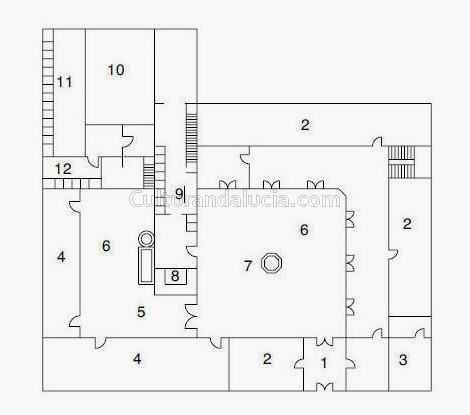

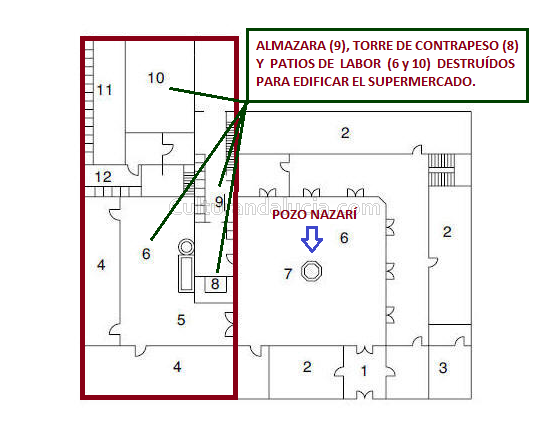

PLANO DE LA CASERÍA DE LA

TRINIDAD

La

casería se organiza en varios módulos cuadrangulares

cuyos espacios de habitación se distribuyen de forma

rectangular.

Fuente:

Junta

de Andalucía

|

1.- Zaguán

2.-

Vivienda 3.-

Torre 4.-

Almacén 5.-

Pilón 6.-

Patio 7.-

Pozo 8.-

Torre de contrapeso

9.- Zona

antigua prensa de viga. En la actualidad

cuadras en planta baja y cámaras en la

alta 10.-

Patio de labor 11.-

Cuadras 12.-

Cuadras en planta baja, cámaras en

planta alta.

|

Vista aérea de los restos de la Casería de la

Trinidad. Todavía conservaba la cubierta y los

patios.

|

|

|

|

|

Ortofoto

tomada hacia el año 1998-2000.

Fuente:

http://www.ideandalucia.es/index.php/es/visualizadores

|

Imagen

del satélite tomada hacia el año 1998

Fuente:

Google

Earth |

LA FACHADA PRINCIPAL

mira hacia el Sur (S.E.) y forman parte de ella la vivienda

señorial y el torreón. El módulo de la casa noble tiene dos pisos de altura

siendo de tres el del torreón situado en el lado Este. En la planta baja se localiza la entrada

situándose de forma simétrica y a cada uno de sus lados,

dos ventanas cuadrangulares protegidas con rejas de hierro

forjado . En el piso superior se abren tres

balcones equidistantes y de iguales proporciones con barandillas

de hierro forjado, coincidiendo el eje del central con el de la

puerta de acceso. También cuenta con una ventana de medianas

dimensiones en la parte correspondiente al espacio dedicado,

posiblemente, a la servidumbre. En el lado Oeste de la portada,

opuesta al torreón, se proyecta una nave-almacén de planta

rectangular de menor altura a la que se accede desde el patio

interior. Los cerramientos están hechos en cristal y madera, con

puertas abatibles de dos hojas adornadas con cuarterones. Las

barandillas de los balcones y los enrejados de las ventanas se

hicieron en hierro forjado sin apenas ornamento.

Casería de la

Trinidad, hacia el año 1998-2000.

Todavía conservaba

la torre de contrapeso y las cubiertas. En menos de diez años se

ha convertido en una ruina.

Casería de la

Trinidad, hacia el año 2013. Fachada sur. En dibujo, las

cubiertas desaparecidas.

Fuente:

Google

Earth

Casería de la

Trinidad, hacia el año 2013. Fachada sur y fachada este.

Fuente:

Google

Earth

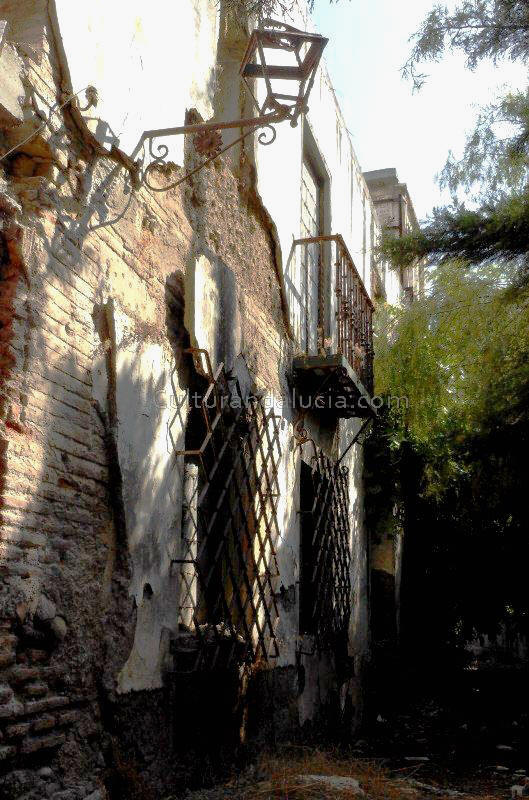

La fachada este

ha sufrido diferentes remodelaciones en lo que respecta a los

vanos de luz. Pertenece a la zona de vivienda y parece que en

los planos de finales del siglo XIX no tenía puertas de acceso.

Partiendo del torreón y también con dos pisos de altura como la

principal, en el segundo había dos balcones y en la planta baja

varias ventanas distribuidas de forma irregular y de distintos

tamaños. Bajo el balcón inmediato al torreón se abrió una puerta

en fecha imprecisa. El techo era de tejas granadinas a dos aguas

y formaba ángulo recto con la fachada norte correspondiente a

los patios de labor, destruida a finales del siglo XX para

construir el aparcamiento de un supermercado próximo.

Balcón de la

fachada Este y torreón con estructuras metálicas superpuestas

para su conservación.

Fachada este con

los distintos vanos de luz distribuidos con absoluta

irregularidad.

Dos aspectos de la

fachada este. Para acceder actualmente hay que salvar un

desnivel respecto a la carretera, resuelto con una escalinata.

Parte de la

fachada Este dividida por el muro que delimita el aparcamiento

del supermercado.

La distribución de

puertas, balcones y ventanas es absolutamente asimétrica.

El supermercado se

edificó sobre la almazara y los patios de labor, zonas de mayor

valor histórico y etnográfico de la finca.

Plano de la

casería, señalando la zona destruida.

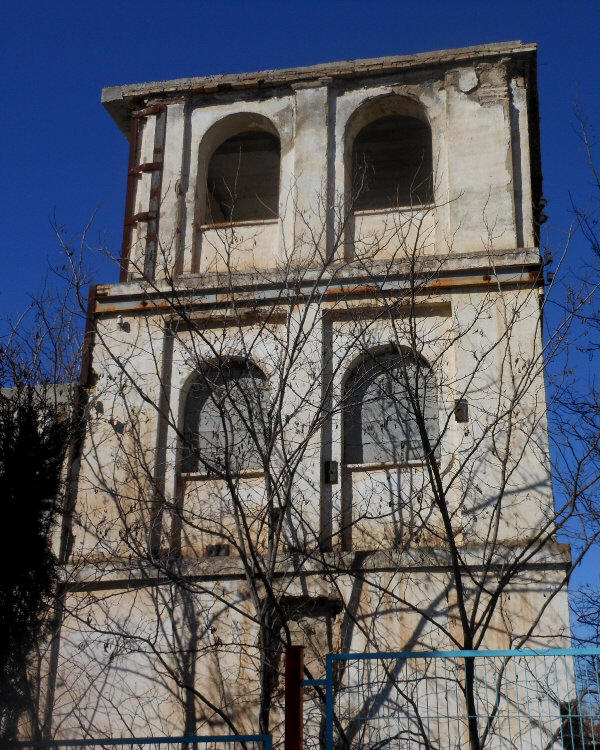

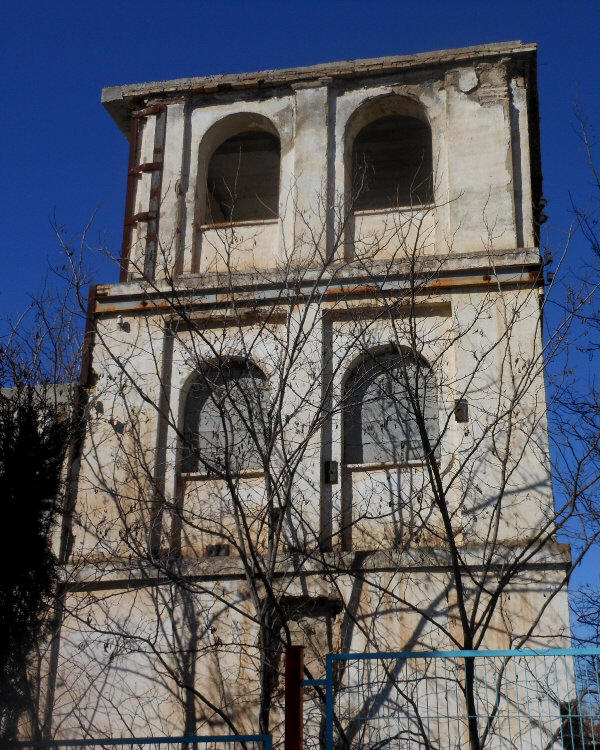

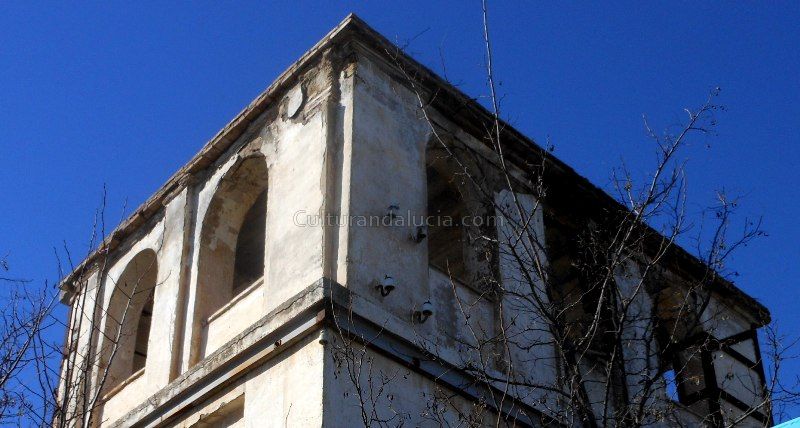

El torreón se

asienta sobre base cuadrangular, sirviendo de nexo entre la

fachada principal orientada al Sur y una de las secundarias que

mira hacia el Este. Tiene tres pisos de altura, formando los dos

primeros parte del señorío y planteándose el tercero como una

terraza-mirador abierta con arcos de medio punto y siendo en sus

lados norte y sur dos los vanos de luz y tres en los lados este

y oeste. En el segundo piso, siguiendo la misma

distribución que veremos en el mirador, se localizan ventanas de

medianas proporciones, siendo dos en los lados norte y sur y

tres en los lados este y oeste. El primer piso parece que tuvo

puerta de acceso independiente a la vivienda en la fachada

lindante con la principal; posteriormente se abriría otra en el

lado este. Cada uno de los distintos niveles estaban

diferenciados con un listel perimetral. La cubierta piramidal

era de teja granadina.

Las ventanas en

cada piso se situaban dos en las fachada norte y sur y

tres en la este y oeste.

Torre de la

casería con tres niveles de altura, puerta de acceso en la

fachada principal y vanos con arcos de medio punto.

Fachada este del

torreón con estructuras metálicas para evitar el derrumbe.

Las ventanas se

concibieron rebajadas en la fachada y los distintos niveles

diferenciados con listeles.

Terraza-mirador

con ventanas rebajadas en la fachada y listeles para diferenciar

los distintos niveles de altura.

A la derecha de la

fachada este, armadura de apuntalamiento para su conservación; a

la izquierda soportes cerámicos para tendido eléctrico.

La vivienda,

con estancias de gran amplitud, se articula en torno a un patio

cuadrangular (6) con porche perimetral de arcos rebajados

en cuyo centro se localiza un pozo de origen nazarí (7). Las

habitaciones se distribuyen en dos pisos asentados sobre

una planta en forma de U, que cierra al este con la torre de

contrapeso (9) y otros dos patios de labor (6 y 10). Al piso

superior solamente se accedía a través de un tramo de escaleras

situado en el fondo del lado derecho. Al señorío se entraba a

través de un zaguán (1) que abría puertas al patio central y a

dos habitaciones situadas una a su derecha y otra a su

izquierda, distribuidos los huecos de luz de forma axial.

La casería actual es el

resultado de transformaciones de adecuación sucesivas que se han

venido produciendo a través del tiempo. Ha pasado pues, por

distintas fases de remodelación, siendo la última importante la

realizada a mediados del siglo XX, si bien los orígenes de las

primeras estructuras podrían remontarse a finales del siglo

XVIII. Esta datación está fundamentada en la observación de

soluciones constructivas en fábrica mudéjar según datos del

Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico y que puede

constatarse en parte de la fachada y en un costado de la torre.

Estos mismos estudios demuestran que la huerta, parte de algunos

muros bajos de la finca y el pozo del patio central son de

origen árabe. La zona residencial tiene cubierta en teja a

cuatro aguas siguiendo patrones polimétricos de tradición

granadina.

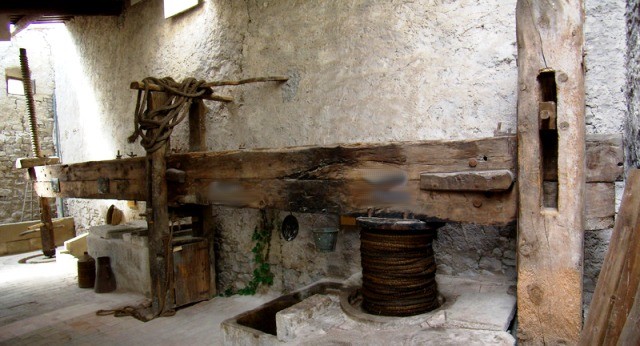

Torre de

contrapeso de la Casería de la Trinidad, aún sin destruir en el

año 2000.

Como puede observarse en

la imagen, la torre de contrapeso todavía era visible hacia el

año 2000. De fábrica mudéjar y con cuidados remates en la

cubierta, conservaba en su interior útiles de incuestionable

valor relacionados con el tratamiento de la aceituna y la

elaboración del aceite, incluida una prensa de viga. En el

segundo patio se compartimentaron naves para los aperos de

labor, cuadras y corrales.

PARALELISMOS CON OTRAS

TORRES DE CONTRAPESO ANDALUZAS

Torre de

contrapeso de la hacienda La Pastora (Sevilla)

Fuente: Imágenes

de una arquitectura rural: Las haciendas del olivar en Sevilla.

Mª. Cruz Aguilar y Alfonso Cruz

Fuente: Artículo

Arquitectura rural dispersa.

Enlace Web:

http://www.redes-cepalcala.org/ciencias1/arquitectura_rural/almazaras/almazaras_sevilla/arq_rural_sevilla_almazara_utrera.htm

La zona de labor

contenía dos áreas diferenciadas que tenían en su centro patios

rectangulares. Al primero de ellos se entraba por el patio del

señorío a través de un arco que comunicaba ambos espacios (6).

Disponía de un pilón (5) y posiblemente de otro pozo de agua.

Lindaba con la almazara, cuya puerta abría desde el patio de la

vivienda, siendo ésta de planta rectangular, conteniendo en su

interior una antigua prensa de viga (9) y rematando hacia el

lado sur con una torre de contrapeso (8). Las cubiertas de estos

módulos eran a cuatro aguas en la torre de contrapeso y una sola

en el molino. Contaba con un tramo estrecho de escaleras para

subir al segundo nivel y los patios eran porticados con arcos

rebajados. La torre de contrapeso, de gran valor etnológico e

histórico, fue uno de los primeros elementos en ser destruidos.

Este hecho sólo puede ser atribuido a dos causas: la

premeditación especulativa para restar valor inmueble al

edificio o a la ignorancia superlativa de las autoridades de

cultura. Ningún letrero informa a los vecinos de la importancia

de la casería, hecho que contribuiría a que tomaran conciencia

de la necesidad de corresponsabilizarse en su conservación. Otro

indicio más de la falta de interés por parte del Ayuntamiento de

preservar y recuperar ese testigo agonizante de nuestro

patrimonio.

La mayoría de los

vecinos de la zona ignoran el valor patrimonial del edificio.

|

DOS PRENSAS DE

VIGA SIMILARES A LAS DESTRUIDAS EN LA CASERÍA DE LA

TRINIDAD

Prensa de viga de

la finca La Pastora (Sevilla), similar a la desaparecida en la

casería de la Trinidad.

Foto: P.

Lorenzo Fuente: Olearium.es

Prensa de viga

y quintal.

Foto: P.

Lorenzo Fuente: Olearium.es

Dibujo de una

prensa de viga en el interior de una almazara.

|

|

Aún así, su

estado de deterioro y la especulación del suelo

hacen preveer su próxima desaparición con la venia de las

autoridades

responsables de Cultura. Cabe destacar que

estos hechos se producen:

-

Siendo el inmueble

PROPIEDAD MUNICIPAL.

-

Consintiendo y

autorizando a la firma MAXI DÍA % la destrucción

de la parte de mayor importancia arquitectónica

y etnológica señalada por la Junta de Andalucía:

LA ALMAZARA.

-

Tras un periodo de

tiempo sometida, impunemente y sin protección,

al vandalismo y la destrucción sistemática.

Actualmente se oculta la

vergüenza negligente anteponiéndole vallas

publicitaras que impide a los ciudadanos la

contemplación del inmueble, dando éste la impresión

de ser una ruina urbana. Muchos vecinos, ignorando

su valor histórico y patrimonial, piden al

Ayuntamiento la demolición de las estructuras. Es

probable que este estado de opinión formara parte de

los objetivos de las autoridades responsables de la

custodia del edificio, declarado oficialmente BIEN

DE INTERÉS CULTURAL.

Vallas

publicitarias tratando de ocultar la vergüenza del estado de

deterioro en las estructura arquitectónicas de la casería.

Ha

sido abandonada negligentemente a las acciones de

saqueo y vandalismo.

|

La almazara y la

torre de contrapeso, de principal valor etnográfico y

arquitectónico, fueron las primeras en destruirse para construir

el supermercado Maxi Día. El aspecto del edificio

declarado BIEN DE INTERÉS CULTURAL es deplorable.

|

|

|