|

MARCO

HISTÓRICO Y GEOGRÁFICO: EL SOTO DE ROMA

La Torre de

Romilla, también conocida como Torre de Roma se localiza

en la pedanía de Romilla la Vieja

situada en el término municipal de Chauchina (Granada) y

en el pago conocido como Soto de Roma. Los primeros asentamientos humanos datan de época

prehistórica. Algunos investigadores hacen derivar el

topónimo de este pueblo del vocablo latino

sancius, que a su vez tendría el origen en la

palabra salix (sauce), árbol abundante en la

rivera del río Genil en esa zona de la comarca.

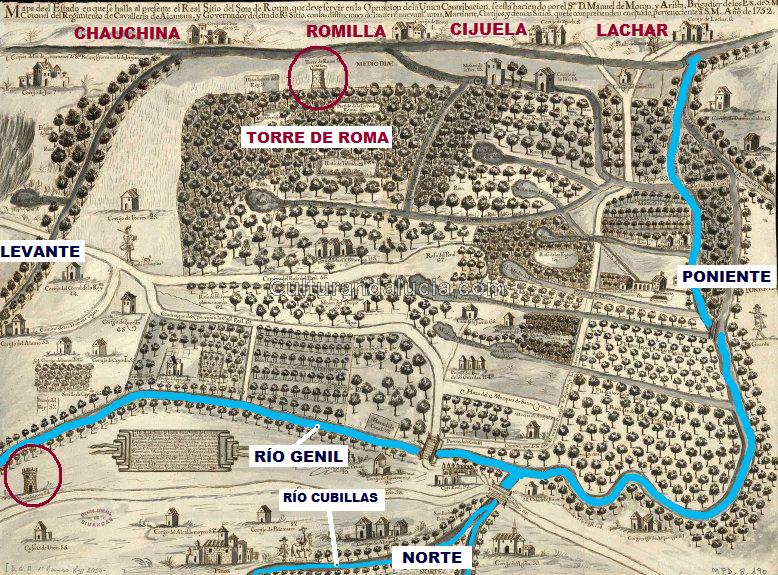

Localización de la Torre

Romilla en el Soto de Roma de Chauchina en la Vega de

Granada.

Los

primeros restos arqueológicos datan del Neolítico y se

hallaron en el yacimiento al aire libre denominado

Las catorce fanegas. El descubrimiento se produjo al

rebajar unos terrenos para acondicionarlos a tareas

agrícolas. Se encontraron estructuras de viviendas

realizadas con grandes guijarros procedentes del río.

Por sus restos materiales se asocia a la Cultura de las

Cuevas, según análisis tipológico de algunos brazaletes

y las vasijas cerámicas. Los recipientes eran de gran

tamaño y del análisis de los contenidos encontrados en

su interior puede deducirse que eran empleados para

almacenar productos orgánicos. De ello se deduce la

riqueza agrícola y ganadera que ya existía en la zona

desde tiempos remotos.

En la

Casería de San Francisco (Chauchina) se

hallaron monedas ibéricas y será a finales del siglo III

a.d.C. cuando aparecen los primeros restos romanos

materializados en una villae que explotaría, como

en etapas anteriores, las posibilidades agrícolas de la

región. Integrada en la demarcación político-económica

de Ilíberis, Chauchina formó parte de los puntos

estratégicos de la red de abastecimiento agrícola que

Roma estableció en la Bética.

Río Genil en las

inmediaciones de Chauchina.

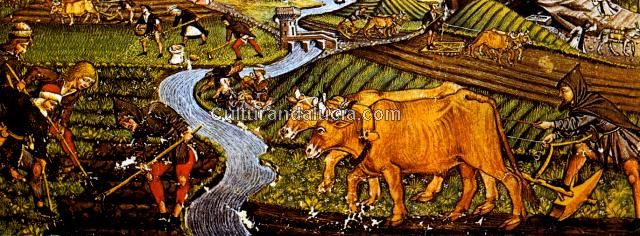

La comarca cuenta con

abundantes recursos agrícolas y ganaderos.

Progresivamente el territorio fue ocupándose por

familias de campesinos atraídas por la riqueza de la

zona. La abundancia de agua propiciaba el desarrollo de

una agricultura de cereales, frutales y hortalizas, así

como el desarrollo de distintos tipos de ganadería, sin

olvidar las posibilidades que brindaban las actividades

cinegéticas y madereras. Ya en el siglo XIV parece que

Ibn al-Jatib (1313-1374) relaciona Cahuchina con un

hisn y el nombre de Yay´yana, en cuyas proximidades debió existir una torre

defensiva romana en la que se refugiaba la población

cuando eran atacados por fuerzas enemigas. Es posible

que esta estructura militar llegara hasta la Edad Media

y que, junto a otras edificaciones de ese momento,

terminaran por dar nombre a esa parte de la Vega de

Granada, pasando a ser conocida como Soto de Roma.

Mapa del Real Sitio del

Soto de Roma (año 1752).

Campesinos medievales

granadinos en las ilustraciones un mapa de Braun

Hogenber.

La población

de Cahuchina vendrá a consolidarse en tiempos de la

conquista musulmana, pasando a ser una alquería

que pudo recoger en torno a los mil habitantes. Es en

este momento cuando se reestructuran los campos de

cultivo, desecando algunas zonas y creando un entramado

de acequias mayores que irrigaran otras menores. Algunas de estas

acequias árabes han llegado hasta nuestros días. Hacia

el año 1482 esta parte de la Vega sufrirá un

considerable retroceso económico debido al abandono de

muchas tierras de labranza, ante la presión de las

incursiones cristianas en su empeño por conquistar el

Reino de Granada. Precisamente por este avance de las

tropas castellano-aragonesas hacia el sur, se

construyeron una serie de torres y estructuras

fortificadas en todo el territorio. Tenían la

doble utilidad de albergar a los vecinos de la zona en

momentos de ataque y de servir como puntos de conexión

en las comunicaciones entre las poblaciones vecinas.

Romilla la Vieja

vista desde la Torre de

Roma con la torre de

su iglesia.

Una vez

terminada la Reconquista en el año 1492, Chauchina pudo

rehacerse de la destrucción a la que fue sometida

durante las guerras entre moros y cristianos. Las

tierras fueron redistribuidas entre los recién llegados

y permitieron a los moriscos conservar sus huertas, pero

fueron los nuevos colonos los que se llevaron la mejor

parte. Cuando se produjo la dramática expulsión de los

moriscos, el llamado Soto de Roma quedó prácticamente

deshabitado. Pasó a ser patrimonio de la Corona,

siéndole asignado el nombre de Real Sitio. Los topónimos

de esta parte de la Vega recuerdan ese momento

histórico, como puede reconocerse en caminos (Paseo de

la Reina), edificios (Casa de la Reina), pagos y canales

(Canal del Rey), cortijadas (Casa Real) etc. A pesar del intento de volver a

hacer productiva la agricultura en los campos de

Chauchina, la transición de los métodos nazaríes a los

castellano-aragoneses introdujo cambios importantes en

cultivos, regadíos y otras formas de organización social

no lo hizo posible.

Cortijada de Casa Real en

la calle de Almería de Pinos Puente (Vega de Granada).

La abundancia de agua y

la excelencia de la tierra aglutinó a gentes dedicadas a

la agricultura.

En tiempo de

los árabes se cultivaban en el Soto de Roma y sus

alrededores árboles frutales, viñedos y trigo. Además de

la explotación maderera, las moreras constituían un

importante incentivo económico ya que sus hojas eran

vendidas como alimento para los gusanos que fabricaban

la seda. En el siglo XVIII la plaga de la filoxera

terminaría con ellas. Entonces empezó a cultivarse lino

y cáñamo, empleados en la cordelería y el velamen de la

flotas comerciales y militares. La Corona decretó que la

Vega de Granada fuera reconocida como suministradora

oficial de la Marina Real, lo que proporcionó a la

comarca una época de florecimiento económico. Cuando en

el levante español empezó a producirse un cáñamo de

mejor calidad, el privilegio oficial de la Vega pasó a

ser ostentado por Valencia. A finales del siglo XIX se

iniciará la recuperación económica con la introducción

del cultivo de la remolacha azucarera.

Troncos para ser

utilizados como madera en las inmediaciones del río

Genil (Vega de Granada)

Henriquez de

Jorquera, en sus relatos escritos en el siglo XVII

describe los cortijos y mayorazgos de algunos lugares de

la vega, mencionando los de Chauchina, el Xaos, Lachar y

la Torre de Roma, entre otros. En ellos las cosechas

eran abundantes, sobre todo las de cereales, señalando

la calidad del pan elaborado en la región. A finales del

siglo XVIII las tierras de Chauchina y sus inmediaciones

eran propiedad real, tituladas por Carlos IV. Siendo

Manuel Godoy dueño de haciendas y cuadras para doma de

caballos en Aranjuez (Madrid), aceptó la propuesta

del rey para cambiarlas por las de la Vega de

Granada. El soberano se las cedió de forma

perpetua e irrevocable, dejando constancia de ello

en la Real Cédula de 27 de septiembre de 1795.

A

partir de ese momento, el ministro de la corona añadiría

a sus títulos el de Señor de la Torre de Roma.

Lo mencionará junto a los de Príncipe de la Paz y Duque

de Alcudia, antes que otros de mayor relevancia como

Caballero del Toisón de oro, Primer Secretario de Estado

o Grande de España. Sería posible entender que lo

hiciera por las grandes riquezas que este dominio le

proporcionaba, a pesar de las frecuentes inundaciones a

las que se veía sometido. Durante su gobierno emprenderá

obras de ordenación en el cauce del río Genil,

encargadas al ingeniero de puentes y caminos Agustín de

Batancourt. En el capítulo XLII de sus Memorias,

Godoy vuelve a referirse al Soto de Roma para hablar de

la importancia del cultivo del cáñamo y las fábricas de

lonas. Lo hace en los siguientes términos:

En ésta última

provincia de Granada, yo dí el primer ejemplo de éste

cultivo en grande (refiriéndose al cáñamo),

dedicando a él más de seis mil margales (320 Ha).

Campo de trigo en la Vega

de Granada.

Durante el siglo XVII las

abundantes cosechas de cereales dieron fama al pan de la

comarca.

Reconocidos estos pagos como

Reales Sitios, fueron cedidos y recuperados

sucesivamente por voluntad de la corona. Fernando VII

los reclamará a Godoy a instancias de las Cortes

de Cádiz, que acusaban al primer ministro de afrancesado

y traidor. Finalizada Guerra de la Independencia, en

Real Decreto de 22 de julio de 1813, los derechos de

propiedad sobre esas tierras pasaron a manos del duque

de Wellington, para sí y sus descendientes, por

su participación en la contienda franco-española contra

de Napoleón y a favor de la restauración de la

monárquica borbónica.

A lo largo

de esta centuria hubo un aumento demográfico debido a

que nuevos pobladores acudian atraídos por la posibilidad

de cultivar el lino y el cáñamo. Hasta 1753 la población

había estado dispersa. En el catastro del Marqués de la

Ensenada se dice que la mayor concentración del Soto se

daba en el cortijo del Cerrillo, con una veintena

de vecinos. Así se mantuvo durante el siglo XVIII, hasta

que en el siglo XIX se fueron formando núcleos más

consolidados en Fuente Vaqueros, donde los moradores, la

mayoría dedicados a la cría del ganado vacuno y caballar, solicitan

poder construir sus viviendas cerca de una fuente

de agua.

Por su parte, el político liberal Pascual

Madoz, en su obra titulada Diccionario

Geográfico-Estadístico- Histórico de España describe

el sitio de Chauchina como un poblado con un total de

trescientas sesenta casas, la mayoría de labranza,

construidas con tierra apisonada. Solamente las más

antiguas se hicieron en ladrillo.

Página del Diccionario

Geográfico de Madoz. Retrato del político

liberal Pascual Madoz.

Las calles

no estaban empedradas, por lo que se convertían en

barrizales difíciles de transitar en tiempos de lluvia.

Contaba con una plaza, llamada del mercado ya que

en ella se concentraban las actividades comerciales de

los alrededores, en días puntuales. Según Madoz, el

origen de Chauchina se forjó a raíz de la existencia de

dos caserías conocidas como la Chauchina Alta y la

Chauchina Baja, que empezarían a cobrar protagonismo

poblacional hasta alcanzar la importancia manifiesta a

partir de la segunda mitad del siglo XIX, en parte

debido al cultivo de la remolacha azucarera. Llegó a

tener una casa consistorial, escuela de primera

enseñanza y una cárcel. Hasta el siglo XVIII en el Soto

apenas había unos veinte o treinta cortijos, algunos de

los cuales dieron lugar a núcleos urbanos que luego se

consolidarían en pueblos, como los actuales de Láchar,

Cijuela o Chauchina.

Madoz junto

a Mendizabal organizaron a mediados del siglo XIX

desamortizaciones de tierras sin explotar, que hasta

entonces habían estado en manos de nobles,

terratenientes y ordenes religiosas. El cambio de

propietarios provocó que muchos campesinos tuvieron que

emigrar a la ciudad de Granada. Sin embargo, en Romilla,

esta política progresista apenas afectó a sus vecinos,

ya que los terrenos se vendieron en grandes lotes. En

este caso, sus campos pasaron a manos de los Condes de

la Casa de Valencia. En estas condiciones, todavía se

mantenían actuaciones medievales. Para la construcción o

modificación de viviendas por parte de los jornaleros

era necesario el permiso expreso del dueño del Soto, al

que tenían que pagar una cantidad de dinero. Sin

embargo, eso no los

convertía en sus propietarios, sino que solamente les

concedía el derecho a vivienda, ya que el amo seguía

siendo el dueño de las caserías. Cuando la casa era

traspasada a otro vecino, el antiguo arrendatario tenía

que pagar al señor la décima, es decir, una

décima parte el importe total obtenido por la cesión.

Durante el

tiempo en que el Duque de Wellington fue propietario se

mantuvo el mismo sistema de arrendamiento, de forma que

las haciendas eran heredadas de padres a hijos,

permitiendo obtener ciertos derechos sobre ellas,

si bien muy limitados. Finalmente, y ante los problemas

que estos nuevos modos causaban, ya en el

siglo XX, los descendientes de Wellington fueron

vendiendo las parcelas de forma progresiva, conservando

la finca llamada Dehesa Baja en Illora, obtenida en la

misma época que la del Soto de Roma. La forma de

explotación de las tierras se mantuvo durante

muchos siglos, conservando sus formas tradicionales de

cultivo, es decir, a través de pagos periódicos de

arrendamiento a los terratenientes que las poseían. Era

frecuente que los agricultores, en tiempos de malas

cosechas, acumularan deudas que podían llegar a

eternizarse, llegando incluso a tener que ser asumidas

por sus descendientes.

Plagas e inundaciones, debidas a

las crecidas de los ríos arruinaban los sembrados,

destruyendo el entramado de acequias, que tenían que

volver a ser reconstruidas. El efecto de

esta falta de control sobre las abundantes aguas de la

comarca llegó a provocar la desaparición de caminos,

puentes y, como consecuencia, de algunas poblaciones que

habían iniciado su proceso de consolidación. No

solamente estas circunstancias geográficas y climáticas

han modificado el paisaje del Soto de Roma. También la

explotación de la madera ha terminado con bosques, al

igual que la especialización en monocultivos.

En el

siglo XIX se potenció el cultivo de la remolacha

azucarera dando lugar a la proliferación de fábricas por toda la Vega. La nueva industria generó

otra serie de factorías de abastecimiento, así como una

red de ferrocarriles que servían tanto para el

transporte de personas como de mercancías. Cuando empezó

a decaer, en la primera mitad del siglo XX, vino a ser

sustituida por los cultivos de tabaco, bajo la dictadura

del mercado que ejercía Tabacalera Española.

Vías del ferrocarril

junto a la fábrica azucarera de San Isidro (La Chana-Granada)

Durante todo este recorrido histórico

por la comarca observamos como esas tierras, ricas para

el

cultivo y la ganadería han estado siempre en poder de

grandes señores desde el tiempo de los romanos.

Patrimonio de reyes y nobles, la visión tradicionalista

de plantear la forma de trabajar los campos y el

mercantilismo incontrolado que en los últimos siglos ha

forzado monocultivos, ha tenido como resultado el final

de los cultivos tradicionales y el estancamiento

económico de la zona. El caciquismo no ha sido

desterrado todavía del Soto de Roma ni de la vega

granadina. La burguesía del siglo XIX y XX, aspirante en

muchos casos a obtener títulos nobiliarios, siguió

empleando métodos casi medievales de arrendamiento que

condenaban a la pobreza y el analfabetismo a los

habitantes que trabajaban esas tierras.

|

Familia

Federico García Lorca, terratenientes de Fuente

Vaqueros.

Pepe el

Romano (protagonista de La Casa de

Bernarda Alba de Federico Gª. Lorca)

recibe este nombre por ser oriundo de

Romilla.

|

LA TORRE DE ROMA O

TORRE DE ROMILLA

DECLARADO BIEN DE INTERÉS CULTURAL POR LA CONSEJERÍA DE

EDUCACIÓN DEL INSTITUTO ANDALUZ DEL PATRIMONIO DE LA

JUNTA DE ANDALUCÍA

B.O.E. 26 de junio de 1985, pág.155

Según la tradición popular recogida en el libros como

los de Miguel Así Palacios (Contribución a la

toponimia árabe de España) y Washigton Irvin (Cuentos

de la Alhambra. Una serie de leyendas y apuntes sobre

moros y españoles - El viaje), el nombre de Romilla

deriva de una leyenda de origen visigodo. Miguel Así nos

dice que Romilla tiene su origen en la palabra árabe

rumía (cristiana) refiriéndose a Florinda la Cava,

hija del conde Don Julián. Violada por el rey Don

Rodrigo, su padre fraguó la venganza aliándose con los

pueblos musulmanes norteafricanos, facilitándoles la

entrada en la península. Nos dice Washington Irvin en

sus Cuentos de la Alhambra:

Hicimos nuestra última

comida a medio día bajo unos olivos que había a orillas

de un riachuelo. Nos encontrábamos en un paraje clásico,

ya que no lejos

de nosotros se alzaban alamedas y huertos del Soto de

Roma. Era, según nos dice una fabulosa tradición, un

lugar de retiro creado por el conde Don Julián

para que sirviese de consuelo a su hija, Fue aquel una

finca campestre de los reyes moros de Granada y en la

actualidad pertenece al duque de Wellington.

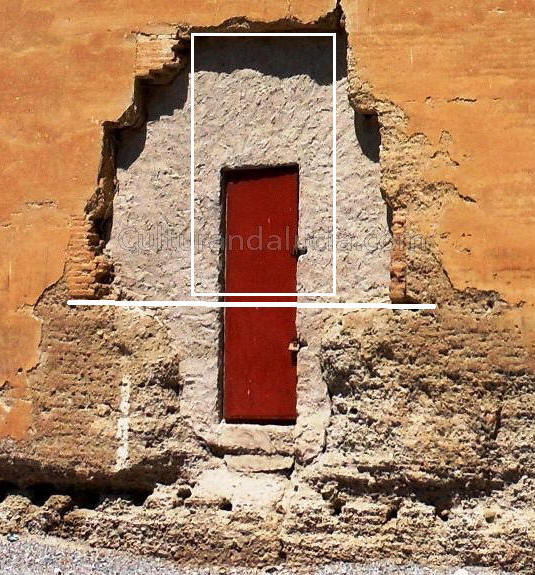

FACHADA OESTE

A quinientos metros del

Genil y junto a la Acequia del Sauce se sitúa la Torre

de Romilla.

Más allá de la leyenda,

es posible que el origen del asentamiento, y en base a

la tradición de su toponimia, podamos remontarlo a época

romana. La Torre de Roma o Torre de Romilla está situada

a unos quinientos metros del río Genil, junto a la

actual Acequia del Sauce y a unos veinte kilómetros de

la ciudad de Granada. A pesar de las frecuentes

inundaciones que sufría la Vega de Granada provocadas

por las aguas de los ríos Cubillas, Monachil, Darro,

Dilar y Genil y de las que el Soto de Roma no quedaba

exento, eran los suyos territorios muy ambicionados por

grandes señores y latifundistas de todos los tiempos.

Fuente: Julio Muñoz

Bravo. Revista de Obras públicas, septiembre 1987. Págs.

555 a 574

Nos informa Antonio Almagro

Gorbea en su artículo

La Torre de Romilla. Una torre nazarí en la Vega de

Granada en la revista de estudios árabes

Al-Quantara, el monumento aparece citado por

Álvaro de Luna en el año 1431, explicando como ésta fue

incendiada. En 1462 encontramos una torre de similares

características en la narración de Miguel Lucas de

Iranzo. En 1492 se dice que Fernando el Católico mandó

destruir otro baluarte de este tipo en sus incursiones

en la Vega durante la guerra de la conquista de Granada.

Seguramente por estas circunstancias, Almagro Gorbea

pone en duda que el monumento que nos ocupa se

trate de las torres mencionadas en las fuentes,

asociándola con mayores márgenes de credibilidad a la

representada por el Marqués de la Ensenada en su famoso

catastro (1750).

Según mediciones llevadas a

cabo por este investigador, el edificio tiene

actualmente una altura de 14 m. y pudo alcanzar los 16

m. con las almenas o merlones. Se distribuyen en cinco

niveles de ocupación: aljibe, planta baja, primera

planta, segunda planta y terraza. Bajo el nivel del

suelo se excavó un aljibe. De planta cuadrangular, tiene

la puerta de acceso en su lado este. Mide en su base

9.47 m. de largo y 7.10 m. de ancho, disminuyendo en

progreso lento hacia la terraza que da unas dimensiones

de 9.10 m. de largo y 6.85 m. de ancho. Las paredes

interiores no presentan el aspecto tronco-piramidal del

exterior, sino haciendo ángulo recto con el suelo,

siendo el grosor en la base del muro de 1.50 m. y de

1.35 m. en el nivel de la terraza.

Dice Almagro que Los lados

mayores de la planta están orientados siguiendo el eje

norte-sur. Sin embargo, en su planta la puerta la sitúa

en el lado Este. (¿¿¿???) que es uno de sus lados

mayores

PLANTAS DE LA TORRE DE

ROMILLA.

Fuente: Antonio Almagro

Gorbea.

LAS

FACHADAS EXTERIORES.

La

fuerza volumétrica del edificio manifiesta abiertamente

su función militar y de control defensivo del

territorio. Una sola puerta orientada al este permitía

el acceso al interior. Apenas tiene huecos de luz ni en

la planta baja ni el primer piso para dificultar su

conquista en momentos de posibles ataques enemigos.

Solamente en el segundo piso se abren cuatro ventanas

grandes, una en cada lado de la torre, pudiendo darse la

circunstancia de que sirviera de alojamiento a los

señores del sitio. La terraza pudo estar almenada con

morlones piramidales concebida para ubicar en

situaciones de peligro a oteadores y encargados de su

defensa. Desde el piso superior y la terraza se ejerce

un control visual amplio sobre el territorio, llegando a

verse la colina de la Alhambra, lo que hacía posible la

comunicación visual entre ambas fortalezas.

FACHADA ESTE

(PRINCIPAL)

El perfil volumétrico de

la torre corresponde al tipo de arquitectura militar

nazarí.

Los muros están realizados

con tapial, técnica de construcción utilizada desde el

Neolítico y desarrollada en la Península por romanos y

árabes. Consiste en rellenar con tierra arcillosa

encofrados de madera que se van superponiendo

verticalmente para conformar el muro. La tierra, a veces

con paja o chinorros, es prensada o apisonada en

su interior. Una vez compactada, se retira el molde. En

el caso de la Torre de Romilla, los cajones tenían unos

82 cm. de largo. Estos moldes de tierra eran sujetados

por vigas transversales de madera que al desaparecer,

dejaban huecos llamados mechinales. Se ocultaban tras el

posterior enlucido de las fachadas. Los ladrillos

utilizados en puertas y ventanas medían 29 x 14.5 x 4

cm. típicos de arquitectura nazarí. Los revestimientos

sobre el tapial, además del mejoramiento estético,

impermeabilizaba los muros y fijaba el material de las

paredes.

FACHADA ESTE

(PRINCIPAL)

Distintos niveles y otros

detalles de la Torre de Romilla. A la derecha, estado de

la torre a principios de siglo XX.

Fuente: (fotografía de la

derecha): Antonio Almagro Gorbea.

Este tipo de fábrica fue

profusamente utilizada en época nazarí, por su gran

consistencia, rápida elaboración y el bajo coste de los

materiales. Encontramos ejemplos de edificios similares

en la fortaleza de la Alhambra. La ausencia de

documentos escritos que la mencionen y la carencia de

restos materiales significativos hacen difícil

precisar su datación. Antonio Almagro Gorbea la fija en

el siglo XIV, aclarando que lo hace solamente por la

buena elaboración del edificio. Sin ningún tipo de

decoración exterior, la elegancia del conjunto hay que

buscarla en la sencillez y armonía de sus líneas. Sin

embargo se tiene constancia de la existencia de

baluartes semejantes desde el siglo X.

Dibujo árabe

representando la elaboración de muros con tapial.

Alzado de la Torre de

Roma en su lado este realizado por Almagro Gorbea.

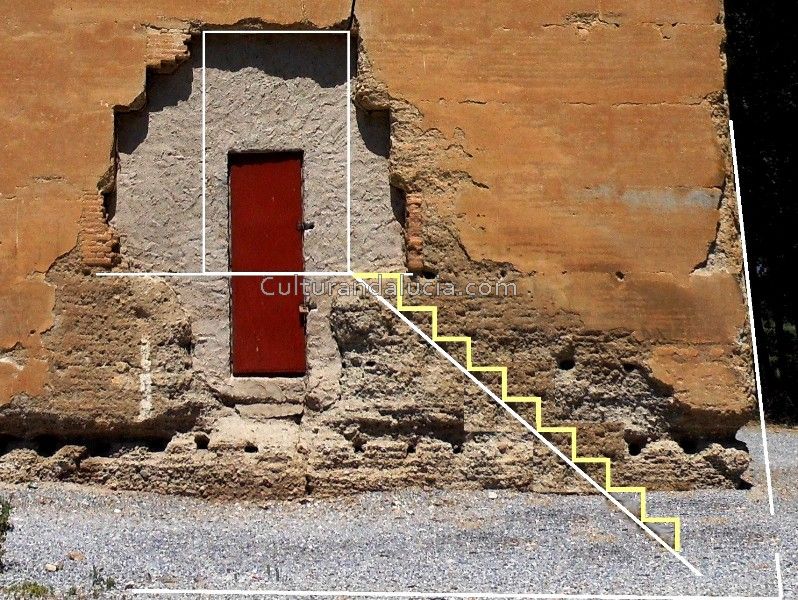

FACHADA ESTE

(PRINCIPAL)

Única puerta de acceso en

el lado Este, elevada 2 m. aproximadamente sobre el

nivel del suelo.

Reconstrucción de la

torre, según Antonio Almagro.

FACHADA ESTE

(PRINCIPAL)

Detalle de la puerta

de acceso, dintelada con restos de los ladrillos en las

jambas.

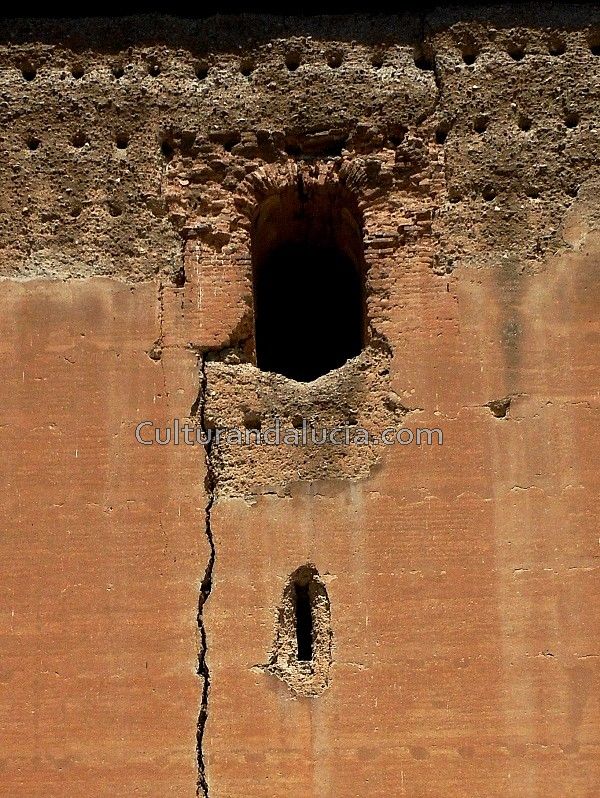

Ventana con arco de

medio punto en ladrillo y aspillera. Sobre ella,

huecos de los mechinales.

La

fachada este es la principal. Contiene la

puerta de entrada en la planta baja, dos aspilleras en

la primera y una ventana central en la segunda ordenadas

en un eje central de forma simétrica. Ventanas y puerta

estaban delimitadas por ladrillos. Según los

trazos localizados por Antonio Almagro en una viga que

serviría para el anclaje, la puerta sería dintelada. Se

elevaba dos metros aproximadamente sobre el nivel del

suelo, siendo necesario para el acceso algún tipo a

estructura, ya fuera fija o móvil, con forma de rampa o

escalera. Protegía de las inundaciones y dificultaba la

entrada a los enemigos, sobre todo si podía ser

retirada. Las ventanas estaban rematadas con arcos de

medio punto, también enmarcadas en ladrillo. Es la que

posee mayor entrada de luz.

La

fachada oeste que se le opone no tiene vanos

en la planta baja; los dos que se localizan en la

primera planta son aspilleras simétricas al eje central

y sobre ellas, en la tercera planta, una ventana igual

que las otras tres de las restantes fachadas. La

fachada sur cuenta con una aspillera en el primer

piso y ventana en el segundo. La del norte solamente

tiene una ventana en el tercer piso. Desde las ventanas

de las fachadas oeste y norte se podía ver la ciudad de

Granada y la Torre de la Vela de la Alhambra.

A la izquierda,

fachada norte con ventana en el segundo piso y fachada

oeste con dos aspilleras y ventana.

A la derecha, fachada

este (principal) y fachada norte. Desde sus ventanas se

veía Granada y la Alhambra.

Foto en blanco y

negro: A. Almagro Gorbea

Fachada sur y este. A

la derecha, dibujo del alzado de la fachada sur, según

Almagro Gorbea.

LA

PLANTA BAJA no tiene más entrada de luz y

ventilación que la puerta de acceso, buscando con ello

la inaccesibilidad en casos de ataque. Ésta se elevaba

sobre el nivel del suelo, siguiendo modelos típicos de

este tipo de arquitectura militar. Tenemos paralelismos

en otras torres del reino nazarí de Granada como las de

Santa Fé de Mondújar y Huércal Overa, ambas en la

provincia de Almería. En el caso de la torre de Huércal

Overa, antes de su nefasta restauración todavía podían

observarse los restos de una escalera lateral de acceso

adosada a la fachada.

La puerta pudo ser

dintelada, como conjetura Antonio Almagro. Sin embargo

no se puede descartar que estuviera rematada con arco

rebajado como la de Huércal Overa, lo que no entraría en

contradicción con las observaciones hechas en las jambas

por éste arqueólogo. En el interior, junto a la puerta

de entrada se inicia la escalera de acceso a los pisos

superiores que abre un descansillo al llegar al primer

piso. En el suelo un hueco en forma de pozo descendía al

aljibe. La estancia estaba abovedada con ladrillo y

seguramente era el espacio destinado a realizar el mayor

número de actividades cotidianas.

FACHADA ESTE

(PRINCIPAL)

Posible ubicación de

las escaleras de acceso, que pudieron ser de ladrillos o

madera.

|

PARALELISMOS CON OTRAS TORRES NAZARÍS EN EL

REINO DE GRANADA

|

Torre de Santa Fe de Mondújar

(izquierda) y Torre de

Huércal Overa (derecha) antes de

su restauración.

Ambos baluartes se localizan

en la provincia de Almería y

formaban parte del sultanato

nazarí de Granada. Las puertas

de entrada se abrieron varios

metros sobre el nivel del suelo

para dificultad el acceso en

caso de ataque. En la de Huércal

Overa, antes de su polémica

restauración, quedaban huellas

de una escalera lateral adosada

a la fachada.

|

|

LA

PRIMERA PLANTA o planta intermedia liberaba un espacio

casi cuadrado (4.25 m. x 4.05 m.) al restarle al total

de su planta el espacio ocupado por la escalera adosada

al muro. Como en la planta baja, su techo estaba

abovedado en ladrillo enlucido. La iluminación y

ventilación quedaban resueltas con tres aspilleras,

situándose una en cada lado (sur, este y oeste). La

escalera estaba cubierta con una bovedilla de cañón y

recibía la luz a través de una de las aspilleras.

Seguramente las distintas plantas quedaban aisladas

entre sí por puertas instaladas en las entradas de los

descansillos. Se ignora la utilización que pudo hacerse

de esta sala, si bien es posible que estuviera dedicada

a zona de dormitorios y almacenaje.

LA SEGUNDA

PLANTA.

Fotografía del

interior de la torre, tal y como la vio A. Almagro

Gorbea.

Secciones

transversales del interior de la torre realizado por el

mismo autor.

Sobre los posibles usos que

se le diera a la torre, tanto por su arquitectura como

por su ubicación podemos establecer algunas

conclusiones. Estudios realizados en el territorio

permiten afirmar la existencia de puestos de control

militar y comercial de antiguas rutas romanas, algunas

de las cuales fueron conservadas por visigodos y árabes.

En las inmediaciones de ese mismo enclave se tienen

noticias de otra similar que aparece constatada hasta el

siglo XVIII.

http://www.youtube.com/watch?v=qf0B4jp2Nbc

|