|

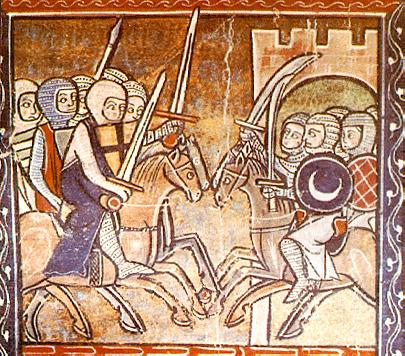

LAS FIESTAS DE MOROS Y CRISTIANOS EN ANDALUCÍA Salvador Rodríguez Becerra Universidad de Sevilla Andalucía es la región en cuyo territorio muy probablemente surgen de una forma generalizada las luchas festivas entre nobles y caballeros agrupados en dos bandos: moros y cristianos. La refe  rencia

a una fiesta celebrada en la ciudad de Jaén, en 1463, en honor y con

la participación del

condestable don Miguel Lucas de Iranzo, uno de los do*****entos

descriptivos de la fiesta más antiguos encontrados hasta el momento,

así lo acredita

(1)

; por otra parte, el papel desempeñado por

Andalucía occidental, especialmente Sevilla y Cádiz y sus áreas de

influencia, en la conquista y colonización de América; y finalmente,

el que en la actualidad constituya esta región y dentro de ella

Granada y Almería el núcleo con mayor número de entidades de

población donde se celebran o han celebrado fiestas de moros y

cristianos, justifican el interés tanto por sí mismas, como por la

deseable comparación con las realizadas en otras partes de España e

Iberoamérica.

La fiesta de moros y cristianos es uno de esos

complejos culturales que llama la atención de los estudiosos o

simples curiosos periódicamente, lo que se traduce en una aparición

ininterrumpida de publicaciones. Estos trabajos son de muy diversa

naturaleza y valor científico, cuando no se trata de meras opiniones

nacidas del desconocimiento, la pasión patriótica o la ciega

creencia religiosa. De entre todos ellos destacaríamos por su

aportación do*****ental, básicamente histórica, y por su intento

globalizador, a pesar de referirse a un solo país -México-, la obra

de Robert R rencia

a una fiesta celebrada en la ciudad de Jaén, en 1463, en honor y con

la participación del

condestable don Miguel Lucas de Iranzo, uno de los do*****entos

descriptivos de la fiesta más antiguos encontrados hasta el momento,

así lo acredita

(1)

; por otra parte, el papel desempeñado por

Andalucía occidental, especialmente Sevilla y Cádiz y sus áreas de

influencia, en la conquista y colonización de América; y finalmente,

el que en la actualidad constituya esta región y dentro de ella

Granada y Almería el núcleo con mayor número de entidades de

población donde se celebran o han celebrado fiestas de moros y

cristianos, justifican el interés tanto por sí mismas, como por la

deseable comparación con las realizadas en otras partes de España e

Iberoamérica.

La fiesta de moros y cristianos es uno de esos

complejos culturales que llama la atención de los estudiosos o

simples curiosos periódicamente, lo que se traduce en una aparición

ininterrumpida de publicaciones. Estos trabajos son de muy diversa

naturaleza y valor científico, cuando no se trata de meras opiniones

nacidas del desconocimiento, la pasión patriótica o la ciega

creencia religiosa. De entre todos ellos destacaríamos por su

aportación do*****ental, básicamente histórica, y por su intento

globalizador, a pesar de referirse a un solo país -México-, la obra

de Robert R icard.

Este trabajo que cuenta ya casi cincuenta años sigue siendo obra

fundamental, máxime si tenemos en cuenta que ha sido enriquecido

posteriormente con nuevos datos a través de las notas aparecidas en

el Bulletin hispanique

(2) . icard.

Este trabajo que cuenta ya casi cincuenta años sigue siendo obra

fundamental, máxime si tenemos en cuenta que ha sido enriquecido

posteriormente con nuevos datos a través de las notas aparecidas en

el Bulletin hispanique

(2) .Recientemente, el antropólogo mexicano Arturo Warman nos ha ofrecido un pequeño libro, grande en sugerencias, en el que hace una síntesis interpretativa de esta fiesta como forma de «cultura de conquista», según la terminología de Foster, llevada por los conquistadores y difundida por los evangelizadores. Pasados los primeros decenios del choque de culturas -no coincidente para todos los pueblos indígenas americanos- se convierte en una forma de «cultura colonial» de la que ya participan los indígenas haciéndola suya. Los capítulos dedicados a América van precedidos de otros referentes a la fiesta en España, analizando sus orígenes y evolución desde la edad media hasta los tiempos presentes. En este proceso es interesante destacar el paso de la fiesta como cultura de élite a forma de la cultura popular, momento que el autor sitúa en el siglo XVIII. Coincide, asimismo, este traspaso con la ruralización de la fiesta y con la institucionalización en fechas fijas y periódicas, ligadas fundamentalmente a las celebraciones en honor de los santos patronos, de aldeas, pueblos y pequeñas ciudades. No es menos importante destacar la aportación metodológica de esta obra, pues trata de integrar el análisis concreto de la fiesta que nos ocupa en el proyecto más amplio de la comprensión de las relaciones de españoles e indios, es decir, de los fenómenos de aculturación, por parte de historiadores y etno-historiadores de América. Rechaza explícitamente el autor el callejón sin salida en el que a veces quedan determinados rasgos y complejos culturales por no superar el nivel descriptivo. En este campo de la metodología también hemos de tener en cuenta las orientaciones ofrecidas por Guillermo Guastavino y las que expone Bernabeu Rico en su análisis de la fiesta en cinco poblaciones levantinas. Este último ofrece sugerentes interpretaciones a partir de los datos culturales, sociales y económicos en el contexto de la historia de cada una de las poblaciones estudiadas (3) . Mención aparte hemos de hacer de aquellas obras que ofrecen descripciones de fiestas de lugares concretos. Éstas incluyen con frecuencia los textos o «embajadas» que los personajes recitan durante la fiesta. Para Andalucía contamos con varios de estos trabajos, según puede verse en el cuadro adjunto. Éstos tienen interés en si mismos por cuanto describen la fiesta, máxime si van acompañados de textos originales y material gráfico; no ofrecen sin embargo las posibilidades de explotación científica ulterior que pudiera parecer. Estas fiestas se observan y describen, frecuentemente, sin hipótesis de trabajo, incidiendo básicamente en los aspectos formales, olvidando los funcionales y las relaciones estructurales con los demás sistemas de la cultura. En otras palabras, la fiesta se aísla del contexto social y cultural donde nace.

Fiestas de moros y cristianos en el Levante español. (Alcoy) En Andalucía, la fiesta de moros y cristianos se celebra o ha celebrado en un amplio conjunto de entidades de población agrupadas en su inmensa mayoría en los macizos montañosos de la Penibética (Las Alpujarras, valle superior del Almanzora y Sierra de Filabres), en las provincias de Granada y Almería, y algunos otros lugares de la provincia de Jaén. El pequeño núcleo de la Serranía de Ronda es el más aislado y occidental (provincia de Málaga). En la Andalucía occidental, si exceptuamos Benamahoma (Cádiz), ligado a la serranía rondeña, no existe ningún caso. Fiestas de moros y cristianos en

Andalucía

La fiesta tiene lugar en

pequeños pueblos, aldeas y cortijadas, muy aislados de las vías de

comunicación. Son excepcionales los núcleos de población superiores

a los cinco mil habitantes, según puede verse en el cuadro adjunto.

La modestia, e incluso la pobreza, características de estos núcleos

serranos se advierte en el atuendo tanto del bando moro como del

cristiano. Unas sábanas y toallas y alguna colcha de vivos colores

constituye el disfraz de los moros; prendas de uniforme de los

ejércitos regulares ya desechadas, y en algún caso prendas

tradicionales y otras que imitan los uniformes medievales o de

épocas posteriores, conforman el atavío de los cristianos. Las

escopetas de caza y los arcabuces y algún sable arman a ambos

grupos, que con disparos de salvas atruenan la fiesta.

En desarrollo de la fiesta

en Andalucía gira en torno a la posesión de la imagen del patrón

(Cristo, Virgen o Santo). Éste sale procesionalmente de la parroquia

o ermita custodiado o portado por los «cristianos» que en el camino

son sorprendidos por los «moros»; éstos tras una primera o

posteriores intentonas se apoderan de la imagen, quedando bajo su

custodia. Ésta suele depositarse en la ermita, el ayuntamiento o

casa particular hasta el día siguiente en que los moros perderán la

custodia del paso o trono, bien por la fuerza de las armas propias o

con la ayuda de un ser sobrenatural. Los moros terminan por aceptar

su inferioridad y «su error» hasta el punto que piden el bautismo.

En algún caso mueren en la última escaramuza. Los encuentros armados

van precedidos de parlamentos o embajadas en los que los jefes,

capitanes o embajadores recitan versos que en algunos casos

presentan grandes similitudes con las comedias de «moros y

cristianos» propias de los siglos XVI y XVII. Los textos se

conservan, en algunos casos, en copias muy estragadas en las que al

discurrir de los tiempos se han interpolado fragmentos de otras

comedias y versos creados por poetas populares, dándose a veces

casos de pintorescos anacronismos. Tengase en cuenta que los textos

se transmitían de viva voz y aunque se encuentren copias manuscritas

no quiere decir que se hayan utilizado siempre. Algunos de los

textos publicados han sido recogidos de boca de viejos

protagonistas. El escenario donde se

desarrollan estas fiestas, que por si solas no suelen llenar todo el

programa festivo, lo constituye el propio pueblo y sus cercanías. La

iglesia, la ermita, la plaza, las calles, el ayuntamiento, así como

el ejido, las colinas y cerros próximos y en algún caso una vieja

ruina de castillo. La participación de los

vecinos del pueblo as amplia aunque la acción directa la llevan a

cabo los hombres jóvenes. Téngase en cuenta que sobre éstos suele

recaer el desarrollo de muchas fiestas por ser el sector más

interesado, aparte de que los enfrentamientos, las cabalgadas e,

incluso, la lucha cuerpo a cuerpo hacen más necesaria su presencia.

Esta participación activa del sector de los jóvenes no nos puede

inducir a pensar que el resto de la población es simple espectadora.

En algunos casos, tal como ocurría en Benalauría, Benamecarra y

Benadalid, uno de los grupos se dedica a hacer prisioneros a los

vecinos, especialmente a las mujeres jóvenes, o a obligarlos a

visitar al santo, teniendo que pagar un rescate para quedar libres.

Los chicos en algún caso proveen de pólvora a los escopeteros.

En el aspecto festivo, que aquí nos interesa, llevan a cabo la organización y desarrollo de las fiestas en honor del titular de la cofradía, atendiendo a los gastos que se originan tanto de las ceremonias religiosas como profanas. Las hermandades son, sin embargo, instituciones débiles en los núcleos pequeños de población: la identificación de hermandad con comunidad, es decir, la adscripción de todos los miembros varones, y a veces también las hembras, a la hermandad crea una falta de formalización que se refleja en la no inscripción y, consecuentemente, falta de pago de cuotas, junto a una inhibición en las actividades cofradieras, salvo en los momentos claves como son las fiestas; esta situación provoca un intervencionismo de los párrocos y capellanes que en la práctica designan a los cargos directivos, que suelen tener un carácter permanente. La gestión directa de la fiesta anual, así como las cargas económicas, aparte de la ayuda que presta el vecindario, recae sobre los mayordomos, uno o varios, de nombramiento o elección anual, y que corren mancomunadamente con los gastos, recibiendo a cambio honores y prestigio. Para la elección de estos cargos existen diversos y originales sistemas que tienden a asegurar la celebración periódica de la fiesta y en la que intervienen factores personales, de prestigio social, e incluso presiones de personas e instituciones Lógicamente los rendimientos de las cosechas y el ascenso económico de personas y familias queda reflejado en estas designaciones. No son, por tanto, ajenas a la brillantez mantenimiento y desaparición de ciertas fiestas, las crisis agrícolas, la emigración y otras circunstancias adversas. La posible función de la fiesta como reguladora de excedente, no tan acusada como en Mesoamérica, queda aquí al menos apuntada. El sistema de mayordomías suele coincidir con entidades de población más pequeñas: aldeas, cortijadas y huertas carentes, con frecuencia, de todo tipo de instituciones oficiales eclesiásticas o civiles, y en las que la celebración de fiestas depende de la aportación y participación de todo el vecindario. En estas entidades, los mayordomos, que pueden ser muchos, se inscriben voluntariamente y se responsabilizan de la gestión y la aportación económica necesaria. La actuación de los jóvenes suele ser destacada y siempre son los agentes más activos. No existe hermandad o cofradía que respalde la organización o, si existe, es inoperante. Teniendo en cuenta que las fiestas de moros y cristianos coinciden en muchos casos con las fiestas patronales, considero que son aplicables a éstas las funciones de carácter genérico que *****plen las fiestas en este tipo de sociedades: funciones rituales, de identificación de la comunidad, de control social, de promoción individual, integradora de la familia, así como funciones psicológicas: individual y colectivamente, estéticas, económicas y de reafirmación religiosa (6) . En otros casos sirve como inductora de matrimonios, de promoción individual, etc.No podemos olvidar, sin embargo, dos hechos básicos en la fiesta de moros y cristianos: a) La oposición

moro/cristiano. Si la respuesta fuera negativa, es decir, que la oposición cristiano/moro, como característica básica de la fiesta, no fuera esencial en la estructura de la misma, tendríamos que admitir que en una forma vieja se habrían introducido funciones diversas y específicas de cada comunidad. Pero debemos recordar que «forma y función difícilmente pueden concebirse independientemente, están íntimamente relacionadas, al grado que admiten un mínimo de variabilidad una con respecto a la otra. Formas y función evolucionan constantemente provocando ajustes mutuos, acondicionamientos. Si la función desaparece no puede subsistir la forma, como sucedió en la práctica cortesana y, por otro lado, una función no puede satisfacerse sin una forma, las más de las veces específica» (10) . Tendríamos pues que la unidad de la fiesta sería sólo formal y las funciones se habrían diversificado. Esto, según lo expuesto anteriormente, no sería probable. En cualquier caso, «las formas contemporáneas de la danza no son equiparables a las antiguas, aunque tienen con éstas una indudable relación» (11) . En la actualidad hay que tener en cuenta nuevos factores que afectan seriamente a la forma y, vislumbramos que también a la función; la emigración y el turismo, tanto esporádico como permanente, están afectando, por ejemplo, seriamente a la fiesta en la pequeña aldea de Benamahoma (Cádiz). Si, en el pasado, la fiesta era un elemento diferenciador de la comunidad y jugaba un papel de reforzamiento de la identidad frente a sus vecinos: Grazalema, cabecera municipal, y El Bosque, muy próximo a la aldea, intensificando sus deseos de constituirse en municipio independiente, como lo demuestran los proyectos de demarcación del término; en la actualidad la fuerte emigración ha dado al traste con la reivindicación y casi termina con la fiesta. Desde hace varios años, los jóvenes la han tomado en sus manos y la están revitalizando en función del turismo. La zona posee unas buenas condiciones para el asentamiento de casas de recreo y este acicate aúna los esfuerzos de todos los miembros de la comunidad: residentes y ausentes. Un dato más para recalcar la anterior afirmación: La fiesta, como todas ellas, se desarrolla en dos jornadas consecutivas: primer sábado y domingo de agosto; pues bien, el sábado, que sólo cuenta con la presencia de los vecinos, discurre por cauces tradicionales, mientras que en la jornada del domingo cada año se añaden nuevos elementos que los organizadores consideran más atractivos para los visitantes: reservan las luchas más espectaculares, estrenan versos, han introducido el caballo para el capitán moro y piensan comprar nuevos trajes y trabucos a semejanza de los de las fiestas levantinas. Para insistir en este aspecto, diremos que el agente más activo en la organización y desarrollo de la fiesta, el capitán moro, reside desde hace varios años fuera de la aldea. Lo que nos está indicando que la emigración es un factor determinante en las fiestas (12) . Muchas son las interrogantes que desde una perspectiva antropológica podemos hacernos, diacrónica y sincrónicamente, para la explicación de la fiesta de moros y cristianos, tanto en el caso andaluz como en el americano. La afirmación de Ricard de que la fiesta que emigra a América es precisamente la de Andalucía, versión tardía que evoca las incursiones turcas del mediterráneo, nos obliga más aún si cabe (13) . Los datos históricos son todavía inconexos: desconocemos la importancia y expansión de la fiesta en los tiempos medievales; no conocemos a ciencia cierta, aunque ha sido apuntado por Warman, el proceso de desaparición de la fiesta en las ciudades y núcleos importantes de población, y si éste es paralelo al de surgimiento de la misma en los núcleos pequeños y aislados. Tampoco sabemos el impacto de las disposiciones prohibitorias de Carlos III sobre ellas; y por supuesto carecemos de datos para explicar el paso cualitativo de fiestas de clase alta al de clases populares, que pudo ser simultáneo al de institucionalización frente al carácter esporádico que tenían durante la edad media y el antiguo régimen. En síntesis, carecemos de información para reconstruir, aunque sólo sea en líneas generales, la historia de la fiesta en Andalucía. En cuanto al momento presente, disponemos de descripciones y textos de varias fiestas, pero suelen ser siempre breves y sin ninguna metodología. Muchas personas, con mejor voluntad que preparación, ofrecen datos que es necesario completar y verificar. En cualquier caso, la información, que tiene ya varias décadas, puede orientarnos en el estudio de cambio experimentado por la fiesta; será necesario, sin embargo, el trabajo de campo para conocer la funcionalidad de las mismas y saber cómo contribuye a la estructuración de las respectivas comunidades. Para facilitar esta tarea nos ha parecido útil ofrecer un catálogo, creemos que muy completo, de las fiestas que se celebran actualmente, o se han celebrado, en Andalucía, con algunos datos significativos. Notas (1) Carriazo (ed.), 1940: 98-102. (2) Ricard: Bulletin Hispanique , XL (1938), XLII (1940), XLVII (1945), XLVIII (1946), XLIX (1947), LI (1952), LIV (1952), LV (1953) y LVII (1955). (3) Guastavino Gallent 1969 y Bernabeu Rico 1981. (4) Larrea Palacín 1952. (5) Para una valoración de las funciones sociales de estas instituciones, véase Moreno Navarro 1974. (6) Rodríguez Bacerra 1978. (7) Véase a modo de ejemplo, Goodenough y Eggan, en Enciclopedia internacional de las ciencias sociales . (8) Moreno Navarro 1972. (9) Warman 1972: 62. (10) Warman 1972: 63. (11) Warman 1972: 57. (12) Rodríguez Becerra 1980. (13) Warman 1972: 60. (14) Cuando el núcleo de población no constituye un municipio (aldea, cortijada, caserío o lugar menor) o, siéndolo, se ha fusionado con otros, aquél se sitúa inmediatamente después, entre paréntesis. (15) Las advocaciones religiosas en honor de las que se celebran las fiestas son los patronos; si no se indica en todos los casos es por no tener constancia de ello. (16) Los textos que se recitan durante las fiestas reciben generalmente el nombre de embajadas. (17) Los datos de población para 1900 proceden, en el caso de las entidades menores, del Nomenclátor de 1910; para 1950, del Censo del mismo año; y para 1981, del Censo del mismo año y de la Gran Enciclopedia de Andalucía para las entidades menores. (18) Utilizan el mismo texto que en Zújar. Bibliografía Amades, Joan Barrionuevo, José B. Bataillon, Marcel Bejarano Robles, Francisco Bernabeu Rico, José Luis Brisset, Demetrio E. Cala y López, Ramón (y Miguel Flores

González-Grano de Oro) Carvalho Neto, Paulo de Carrasco Urgoiti, María Soledad Carriazo, Juan de Mata (ed.) Eggan, F. Equipo Libro de Granada Fernández Hervás, Enrique Flores González-Grano de Oro, Miguel García Figueras, Tomás García Serrano, Rafael Giese, Wilhelm Goodenough, W. Guastavino Gallent, Guillermo Hoyos Sancho, Nieves Larrea Palacín, Arcadio Mansanet Ribes, José Luis Moreno Navarro, Isidoro Muñoz Renedo, Carmen Ricard, Robert Rodríguez Becerra, Salvador Wachtel, Nathan Warman, Arturo FIESTAS DE MOROS Y CRISTIANOS EN ANDALUCÍA

Nota:

El autor, prestigioso especialista en antropología de las fiestas

en Andalucía nos presenta una catalogación de esa peculiar

representación que son las "fiestas de

moros y cristianos", tan arraigadas en la historia

andaluza, sobre todo en la zona oriental.

Ver este artículo en su contexto original

15.09.08 |